我家的抗战先辈(1)︱从延安走出的老军工

2025-08-20 15:35:15中国少年报·未来网

编者的话:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

今年7月7日,在百团大战纪念馆,习近平总书记对前来参观的青少年学生和纪念馆工作人员深情地说:“广大青少年生逢其时,要赓续红色血脉,树立强国有我的远大志向,做堂堂正正、光荣自豪的中国人,勇担民族复兴的时代大任。”

历史的车轮滚滚向前,伟大抗战精神如同不灭的星火,照亮亿万少年儿童成长之路。即日起,中国少年报·未来网以“我家的抗战先辈”为主题,推出全媒体报道,邀请抗战英烈、英模等的后代来讲述、追忆在那段峥嵘岁月中先辈们为民族独立、人民解放抛头颅、洒热血,抗日救亡的英勇事迹,引领广大少年儿童传承弘扬伟大抗战精神,争做爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

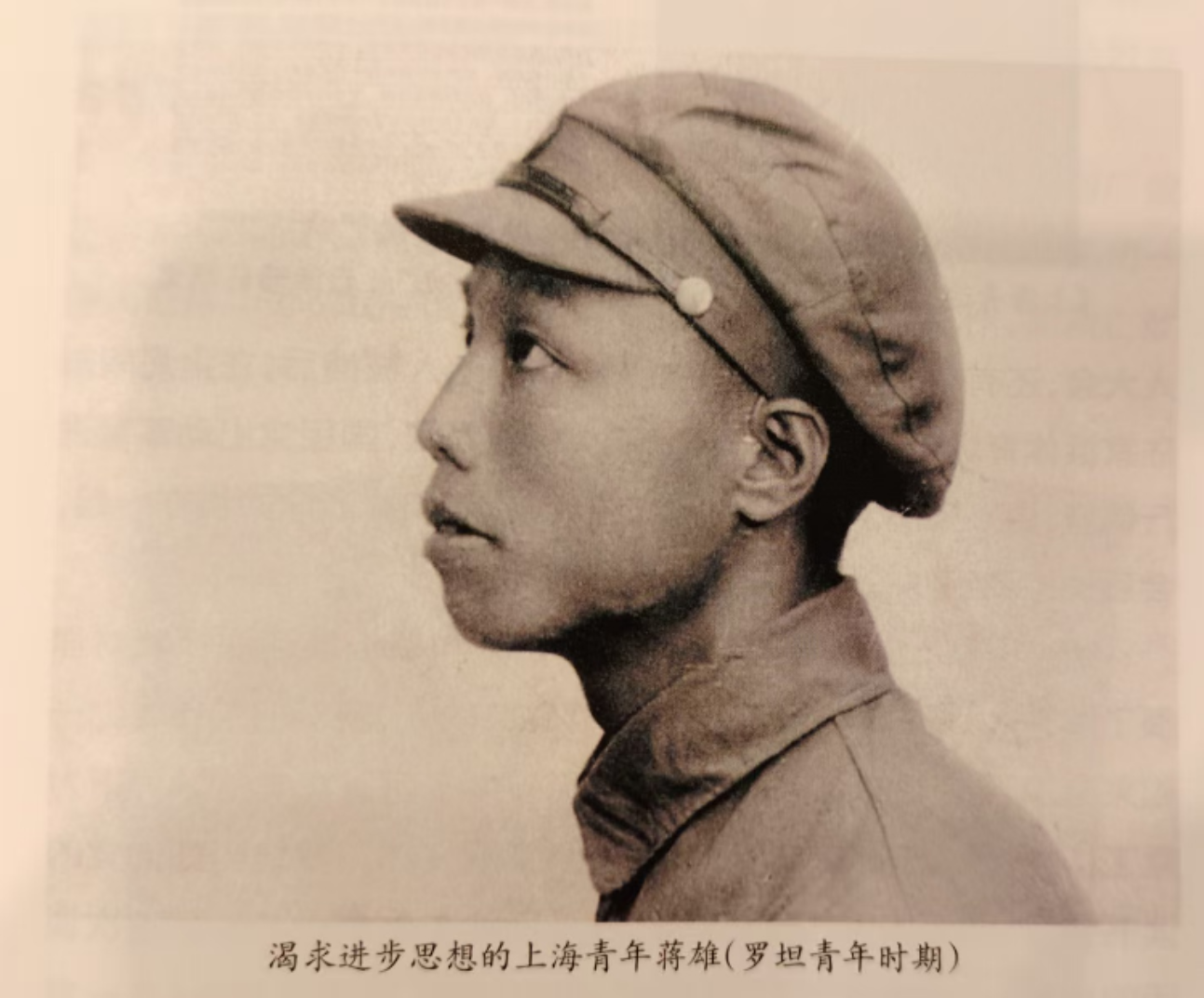

“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人。……没有枪没有炮,敌人给我们造。”贺绿汀创作的这首《游击队之歌》反映了中国共产党领导的人民武装在十四年抗战中通过“缴获”补给武器装备时的艰苦和革命乐观主义精神。很多人可能不知道,在全面抗战初期,人民兵工事业就在党中央领导下迅速发展(如八路军黄崖洞兵工厂),为抗日战争和解放战争提供了重要支撑。近日,原六机部副部长罗坦的小女儿蒋爱丽在接受中国少年报·未来网记者采访时,回忆了父亲在那个战火纷飞、国家生死存亡时刻投身革命,为救民族危亡不惧抛头颅洒热血的光辉历程。

罗坦

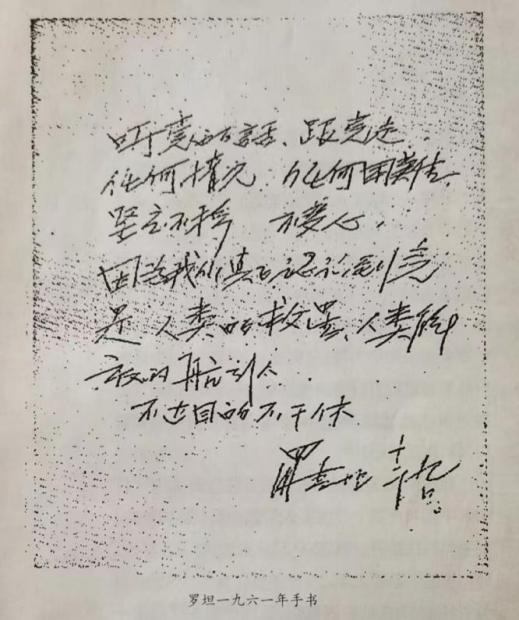

罗坦,原名蒋贵荣,曾用名蒋雄,1915年12月生于上海,1936年6月参加革命,1938年7月加入中国共产党。曾任职延安军工、晋绥军工、川南行政公署副局长、西南兵工局处长、二机部副局长兼第五设计院院长、一机部副局长、三机部司长等职务。1963年至1982年,在六机部先后任配套局局长、宜昌三线建设指挥部指挥长、生产局局长和副部长,曾参与导弹核潜艇、导弹驱逐舰和远洋测量船队等新型舰船研制和生产的组织领导工作,组织引进具有国际先进水平的大功率柴油机,提高了船舶性能。1986年8月,罗坦因病逝世。

苦难童年

我的父亲罗坦出生于一个贫苦家庭,爷爷奶奶在他十二三岁时因无钱治病相继去世。此后还未成年的父亲便开始了十年的做工生涯,其间不仅拿不到工钱,挨饿、遭受资本家毒打更是家常便饭。

父亲幼年时曾住在上海“大世界”附近的贫民窟,在生活极其困难时,奶奶靠起早摸黑地给别人洗衣服、补衣服来维持一家的生计。

我奶奶去世后,12岁的父亲成为了勤杂工,后来被送去做学徒工,受到资本家的剥削和压榨,不但要没白天没黑夜、随叫随到地做工,伺候师傅,为工头们烧水、泡茶,而且还经常挨打受骂。有一次,父亲的左手被机器轧伤了,老板仍逼着他用右手继续干活。因不满老板的压迫,父亲便跳到别的工厂做工;老板发现后,又连拉带打地把他弄回来。

三年学徒期间,父亲不但没有工资,生活也是非常艰苦,吃的是“萝卜干儿饭”,睡的是地板铺草席,盖的是麻袋。好不容易熬到学徒期满后,还会被要求“报答师恩”,拿最低的工资为师傅继续做工,生活毫无保障。

在父亲当学徒、做工期间,我的爷爷、二伯等家中多位亲人因劳累、患病无钱医治相继去世。我的叔叔在上海一家电灯泡厂当童工,劳苦太重,去世时才11岁。

“一·二八”淞沪抗战爆发后,父亲亲眼目睹日军轰炸上海、屠杀平民的暴行,而国民党当局却妥协退让,签订丧权辱国的《淞沪停战协定》。他深感愤慨,加上亲眼见到工友们因战争流离失所、生活艰难,这些经历成为他投身抗日救亡运动、最终走上革命道路的思想基础。

抗战救国

在上海做工期间,父亲结识了工人群体里的共产党员,接触到一些进步思想书籍,深受影响,感受到了“国家民族存亡,匹夫有责”的爱国精神。

父亲曾在自传中写道:“有些传单不完全看得懂,但对我有影响。慢慢懂得穷生活没有保障,完全是吃人的剥削制度造成的。”

1935年,在进步知识青年的带动下,我的父亲经常和他们在上海的亭子间小阁楼里一起读书,其间父亲还加入了沈钧儒等人领导的“上海各界救国会”“上海抗日青年团”,来参加了中共地下党员成立的秘密读书会。父亲如饥似渴地学习,这段时间他读了一些社会科学方面的书籍,特别是马克思主义哲学家、教育家艾思奇的《大众哲学》,还学习了狄超白的《政治经济学讲话》、柳湜的《街头讲话》等书。

父亲曾这样记述当时的情景:“他们借书给我看,一起学习,一起讨论救亡运动。”

1937年抗日战争全面爆发后,目睹日军侵华暴行,父亲积极报名参加苏州红十字救护队从事抗日救国工作。一次,一列满载弹药的火车刚停在苏州火车站上就被敌机炸中,眼看这列火车的炸药将全部被引爆,附近居民的生命财产受到严重威胁,情况万分紧急。学过机械的父亲临危不惧,奋不顾身地跳上机车,将火车开出车站外较远的地方,又冒着危险,把着火的那节车厢和其他车厢脱开,把十多节装满炸药的车厢拉走,避免了一场灾难,保护了一批前线急需的弹药。这件事轰动了整个苏州,中国著名社会活动家、爱国人士刘良模特地到火车站为他采访拍照,父亲的事迹在当地被广为传播。

1937年11月苏州沦陷后,不愿做亡国奴的父亲带领苏州红十字会救护队转移到南京,继续投身抗战救护工作。1937年12月12日黄昏,父亲带领救护队冒着日军的炮火,和400多名伤员和难民乘船撤离南京。次日(12月13日),南京沦陷。

奔赴延安

1936年上半年,在中共上海地下党组织领导下,党员黄诺墩发起成立了地下党“读书会”和“救国会”等外围组织,领导父亲等人开展活动。

经过考察,中共地下党联系人黄诺墩与父亲谈话说:“我对你很了解,你思想进步,又有胆量,是读书会的人,我们的工作要你一起来参加!”这是父亲向往已久的事情,终于可以在党的领导下工作了,他当即表示“为了革命,就是牺牲了生命也不怕”。此后,,作为上海中共地下党的单线联系人,黄诺墩指派父亲做了许多地下党的工作。

据《上海青运史资料》记载,我父亲参加了1935年“一二·九”运动的上海工人声援北平学生集会游行等活动,另外他还参加了上海地下党胡乔木等为营救“七君子”组织的工人保护队。西安事变后,在上海的“反汪”运动中,黄诺墩组织父亲等人参加了上海地下党组织的活动,如在汪精卫返沪下船乘车的沿途书写“打倒日本走狗汪精卫!”的标语及散发传单等。

1937年上海沦陷,父亲离开上海去苏州徐家坊厂做工,但与中共地下党黄诺墩等一直保持着联系。其间冒着生命危险参加了苏州先进青年办的流通图书馆及其组织的一些救亡工作,如救亡歌咏训练班等抗日活动的开展。

后来,刘良模得知父亲盼望去延安的想法后,就把他介绍给时任长沙八路军办事处负责人的徐特立,经长沙八路军办事处组织审查后,我的父母一起奔赴延安,实现了他们坚定不移跟共产党走的愿望。

1938年3月,我的父母到达延安,他们像所有奔赴延安的热血青年一样,为庆祝自己的新生、表达投身革命的决心,由组织帮助改了名字,我的父亲改名为罗坦,我的母亲宋启忠改名为于影。1938年7月,父亲加入中国共产党,先后在抗日军政大学、工人学校、马列学院学习。

军工报国

1938年1月1日,毛泽东同志在延安举行的延安工人制造品竞赛展览会开幕式上的演讲中指出:“过去抗战部分失败,我们的国防工业不如敌人也是一个原因,将来要最后战胜敌人,一定要发展国防工业。”1938年3月10日,中共中央军委军事工业局(简称中央军工局)在延安正式成立。从此,在中国共产党领导下的兵工事业逐步发展起来。

因为我父亲拥有来自上海产业工人的经历和技术,1941年9月从马列学院毕业后,他被分配到延安中央军工局手榴弹厂,后任总务科科长,从此再也没有离开过党领导的军工战线。

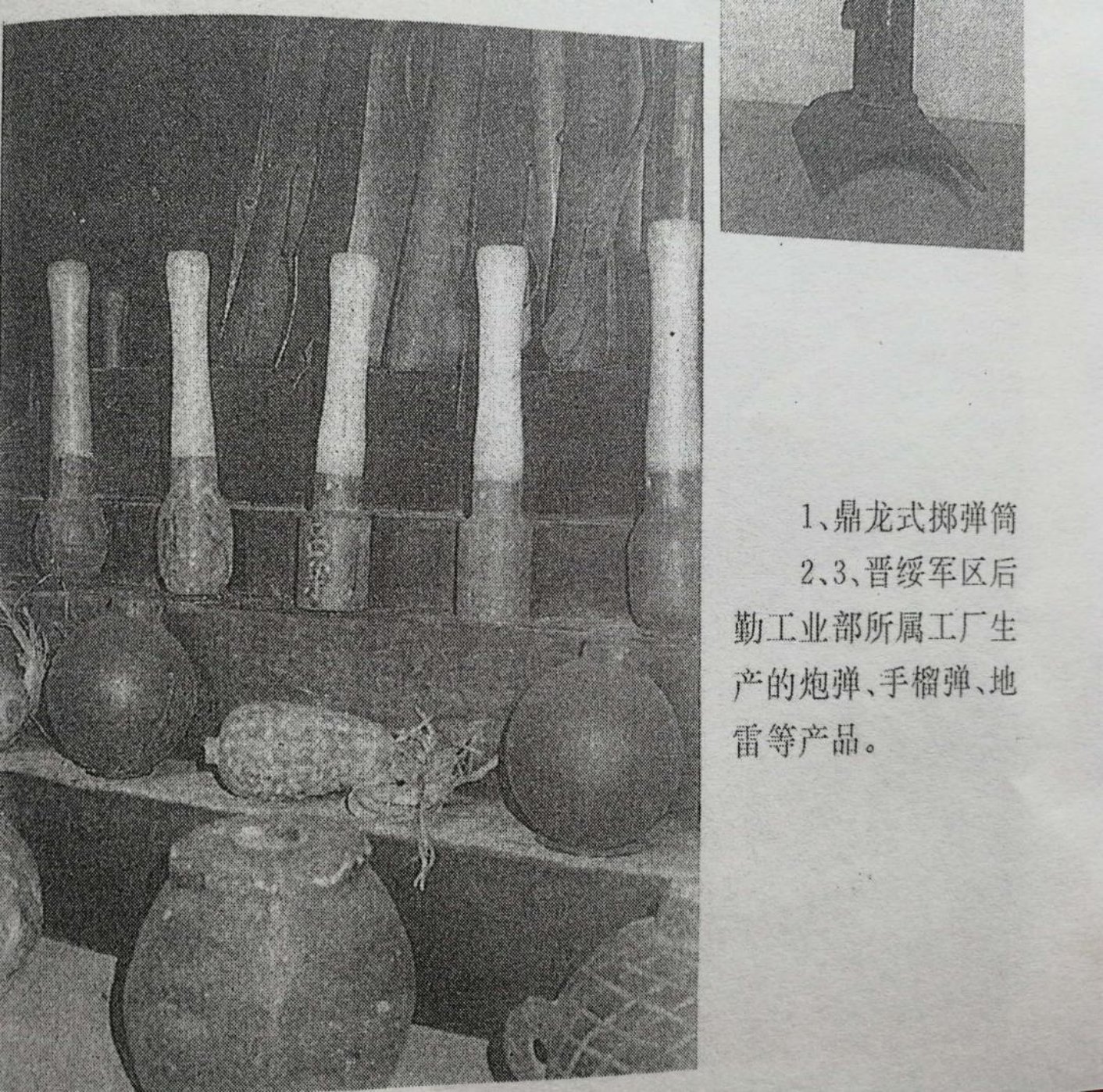

1939年4月25日,陕甘宁边区机器厂造出了陕甘宁边区第一支步枪——无名氏马步枪,这也是我军军工史上自己制造的第一支步枪。到1944年,陕甘宁边区军工厂由最初的一家发展到八家左右,人员由几十人发展到1300余人,生产方式由手工操作发展到使用机器设备,生产的产品从最初的武器修配,逐步发展到制造武器、弹药、火炸药,形成了相互配套、比较正规的军工生产体系,为前线设计制造了诸多设备:便于携带的小型车床、铣床、刨床等机器、复装子弹的机器、生产掷弹筒弹和“75mm”、“82mm”迫击炮弹等机器设备等,为前线部队提供了强有力的装备保障。

1945年9月,父亲被派往陕甘宁晋绥联防军后勤工业部担任工程科科长,兼任第四兵工厂副厂长。期间,父亲发挥在上海、延安积累的机械电器维修技术和物资配套管理经验,建立了一系列制造工艺程序、操作守则,并因陋就简制造加工设备,推动兵工厂的工程建设。

新中国成立后,我父亲先后被组织派往全国多地从事军工研发、制造工作。1975年任六机部副部长,参与组织领导我国第一代核潜艇、导弹驱逐舰、远洋测量船队等新型舰船研制和生产配套工作。其间,他还代表六机部向中央领导汇报过船舶工业情况。

“在搜集了解爸爸妈妈故事的过程中,我们越来越感到爸爸妈妈的伟大,他们为国家、为民族做出的巨大贡献、付出的巨大牺牲,让我们感到有这样的父母无比荣耀。”蒋爱丽在《忆我们亲爱的爸爸妈妈》中写道。

“希望我们祖国的青少年能够铭记历史,传承红色基因,赓续先辈为拯救民族危亡敢于牺牲的革命精神,肩负起强国梦想的重任,把祖国建设得更加繁荣富强,为实现中华民族伟大复兴好好学习,贡献力量。”蒋爱丽在采访结束时向全国少年儿童表达了自己的殷切期望。

(本文图片均由被采访人提供)

中国少年报·未来网记者 苏建军