我家的抗战先辈(5)︱我的太爷爷方瑛:那声“宁做枪下鬼,不做亡国奴”,在家族血脉里滚烫八十载

2025-08-20 15:41:55中国少年报·未来网

编者的话:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

今年7月7日,在百团大战纪念馆,习近平总书记对前来参观的青少年学生和纪念馆工作人员深情地说:“广大青少年生逢其时,要赓续红色血脉,树立强国有我的远大志向,做堂堂正正、光荣自豪的中国人,勇担民族复兴的时代大任。”

历史的车轮滚滚向前,伟大抗战精神如同不灭的星火,照亮亿万少年儿童成长之路。即日起,中国少年报·未来网以“我家的抗战先辈”为主题,推出全媒体报道,邀请抗战英烈、英模等的后代来讲述、追忆在那段峥嵘岁月中先辈们为民族独立、人民解放抛头颅、洒热血,抗日救亡的英勇事迹,引领广大少年儿童传承弘扬伟大抗战精神,争做爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

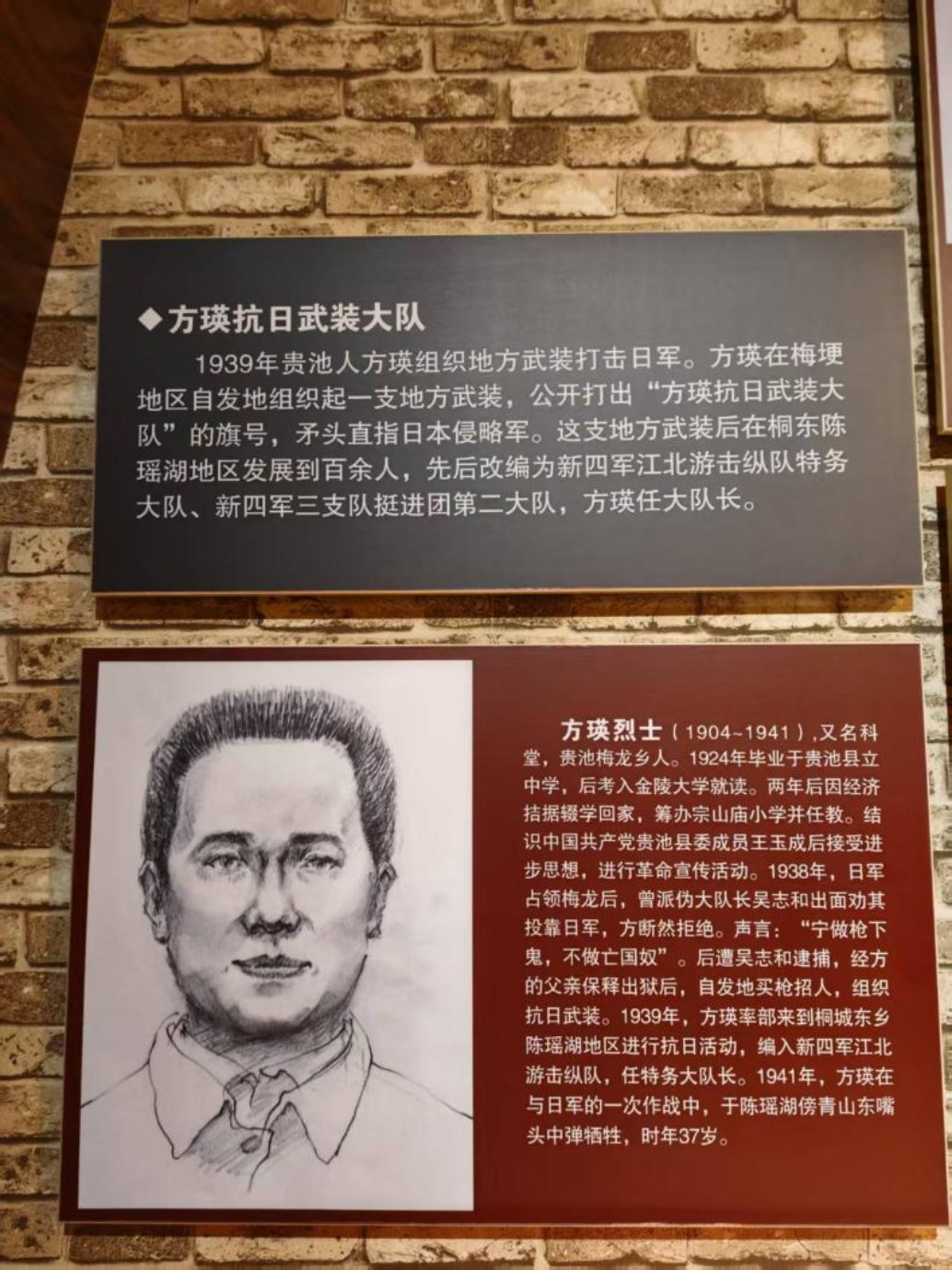

安徽池州烈士纪念馆内,泛黄的史料与斑驳的旧物静静陈列,其中一幅烈士画像前总是围着不少驻足凝视的参观者。画像旁,“宁做枪下鬼,不做亡国奴”的英勇事迹被深深镌刻在展馆墙壁上——这是1938年日军占领池州梅龙时,面对刺刀与诱惑,方瑛烈士留下的铮铮誓言,至今读来仍让人热血沸腾。

“我的太爷爷(曾祖父)生前未留下任何影像资料,连一张照片都没有。但家族里代代相传的,是他如何带着乡亲们自发组织抗日武装,后来又毅然加入新四军,始终奋战在抗敌一线,最终为掩护战友壮烈牺牲的故事。”近日,安徽池州籍烈士方瑛的后人方志丽,在接受中国少年报·未来网记者采访时讲述起那段惊心动魄的岁月。80余年来,方瑛烈士的抗战经历和精神一直勉励着家族后人,成为指引他们赓续血脉、砥砺奋进的精神火炬。

方瑛烈士画像。(受访者供图)

铁骨铮铮的抗日誓言

方志丽对太爷爷的记忆,最早源于父亲方国超的讲述。如今,方国超已是年过七旬的老人。“父亲每次提起太爷爷,语气里总带着格外的敬重。”她记得,父亲曾一遍遍讲起太爷爷的生平:1904年,方瑛出身于池州梅龙街一个手工业家庭,家里开了一家豆腐作坊,以维持生计。1924年,方瑛从贵池县立中学毕业后考入金陵大学。两年后因经济拮据辍学回乡,筹办宗山庙小学并在此任教。正是在教书育人的日子里,他结识了中国共产党贵池县委成员王玉成,接触到进步思想,从此踏上革命之路。

随着年岁的渐长,方志丽通过翻阅县志、书籍,在网络上大量查阅资料,太爷爷及抗日先辈们的鲜活身影愈发清晰地在她心中铺展开来。其中,发生于1938年的一段拒降日军的经历,尤让她深受触动。

池州烈士纪念馆内陈列的方瑛烈士画像及事迹。(受访者供图)

那一年,日军占领梅龙后,驻梅龙日伪大队长吴志和找上门来,劝方瑛投靠日军。面对威逼利诱,方瑛斩钉截铁地丢下一句话:“宁做枪下鬼,不做亡国奴!”恼羞成怒的日军将他逮捕,押解至日军营地观音祠堂包村施以酷刑,逼他归顺。但方瑛始终咬紧牙关,坚贞不屈。后来,经他父亲多方托人斡旋,才得以保释出狱。

“出狱后,太爷爷没有半点退缩,反倒凑钱买枪、召集乡亲,干脆拉起了‘方瑛抗日武装大队’的旗帜。”方志丽说,在郭港村一带,太爷爷带着小分队与日军周旋作战,让敌人闻风丧胆——这是父亲讲述时最常扬起嘴角的片段,也是她心中太爷爷最鲜活的模样。

“每次听这个故事,我的感受都不一样。小时候听,更多的是被太爷爷的勇敢和坚定所震撼,觉得他是一个无所不能的英雄。长大后再听,除了震撼,更多的是对他的敬佩和心疼。敬佩他在国家危难之际挺身而出,为了民族大义不惜牺牲一切;心疼他历经苦难,却依然坚守着自己的信念。他的精神一直激励着我,让我在面对困难和挑战时,也能勇敢地去迎接,不轻易放弃。”回忆起太爷爷的英雄事迹,方志丽的话语间满是追思。

烽火中的生死抗战

拒绝利诱、坚守抗日立场的方瑛,很快迎来了更严峻的考验。1938年冬天,清乡日军突然包围方瑛大队部,方瑛猝不及防,部队遭受不小损失。事后,方瑛别妻离子,带领全队赴江北无为县牛埠坚持抗日。方瑛的部队一到牛埠,便引起国民党方面的注意,无为县国民党为扩大势力,特派特工人员与方瑛接洽,妄图以县长职位,笼络方瑛,当即被严词拒绝。

1939年,方瑛部队来到桐城东乡陈瑶湖地区,在沿江一带活动,队伍发展到近百人。1940年,“方瑛抗日武装大队”接受中国共产党领导,被整编为新四军第三支队挺进团,方瑛被任命为挺进团第二大队队长。同年8月,第二大队在新四军挺进团团长林维先的指挥下,与兄弟部队配合,一举歼灭国民党顽军一个中队,缴获数十支枪,又重创土顽江子龙部,缴枪七十余支、战马两匹。

1941年,“皖南事变”发生,二百余名从皖南突围的干部、战士辗转来到陈瑶湖。日军误认为新四军军部在这一带过江,于是在老洲、大通、汤沟等地,调集大批部队并出动4架飞机和4辆坦克扫荡陈瑶湖根据地。方瑛临危受命,率领六连和皖南新四军干部、战士并肩作战,至青山嘴时被日军包围。

“当时战场上有日军的坦克夹击进攻,密集的炮火压得人抬不起头。危急关头,太爷爷让其他同志带队突围,自己则与身边战士担任掩护。经三次突围,终于将二百多名干部、战士护送至后山地区,交给地方党组织所派接应的交通员,急送安全地带。”方志丽从书籍等资料中了解到,在危难之际,方瑛来不及撤出战斗,继续血战,直至弹尽粮绝。最终在撤至陈瑶湖傍青山嘴头(今普济圩农场龙王嘴北)时,方瑛不幸身中流弹壮烈牺牲,年仅37岁。

“父亲说,太爷爷牺牲时太壮烈了,连个完整的遗体都没留下。听家里长辈说,当时找到的只有他那件被血浸透的褂子,还有两把他用了好些年的枪,后来就把这些葬起来了,算是给他安了个家。”方志丽的声音低沉下来。

用生命践行信仰、精神照亮后人

方志丽告诉记者,如今家中能够实实在在摸到的关于太爷爷的念想,是一张1984年元月一日中华人民共和国民政部授予的“革命烈士证明书”,还有一幅画像。

“革命烈士证明书”上清晰地印有:“方瑛同志在抗日战争中壮烈牺牲,经批准为革命烈士,特发此证,以资褒扬。”方志丽说,每每看到“革命烈士证明书”上的“壮烈牺牲”四个字,眼眶总会发热——这四个字背后,是太爷爷真刀真枪与鬼子拼到最后一口气的血性。

那幅画像,是安徽师范大学美术学院的学生志愿者根据家族长辈的口述,对照后代样貌一点点勾勒出来的:方脸膛透着刚毅,眼神亮得像淬了火的钢,宽厚的肩膀仿佛能扛起千钧重担。如今,它被郑重地挂在方志丽父亲家客厅最左侧的墙面上,像一位沉默的守护者,日日望着这个被他用生命守护的家族。

“这张画像和革命烈士证明书,是家里最珍贵的物件。”方志丽说,它们像一根根扯不断的绳,一头拴着过去的血与泪,一头连着我们现在的安稳日子。“它们不只是家族的荣耀,更是刻在骨子里的力量,推着我们一代代往前走。”

方志丽追忆道,在太爷爷那代人身上,家国情怀体现得实实在在。“你想啊,当年日本鬼子在我们的国土上横行霸道、烧杀抢掠,百姓日子苦得没法说。可太爷爷那一代革命先辈们,心里装的全是国家和受苦的百姓。他们早已将自己的生死置之身外,一门心思守卫家国,这就是他们的家国情怀,纯粹又坚定。”

随着年岁、阅历的累积,方志丽也对先辈们的抗战经历和选择有了不一样的认识。“以前只是觉得他们勇敢,现在才明白那背后是对国家深深的热爱和沉甸甸的责任。他们为了国家,放弃了自己的一切,这种牺牲精神太伟大了,值得我们一代代传承下去。”

目前,方志丽是池州市贵池区人大代表。她的个人成长也深受太爷爷的精神影响。“太爷爷的事迹对我影响很大。他为了国家和民族不顾一切的精神,让我坚定了要为人民服务的信念。这种伟大的抗战精神就像一条红线,贯穿、影响着我的人生轨迹和价值观,激励着我为群众谋福利,让村里越来越好。”

方志丽还常把太爷爷的故事讲给女儿听。“妈妈,老老太(当地称呼)真厉害!”女儿听得聚精会神,总是追问各种细节,还会在班级里讲给同学听。“女儿时常和我说:‘妈妈,老老太太了不起了,我长大也要像他一样爱国!’看到孩子眼里的光,我就知道,太爷爷的精神正在延续下去。”

从梅龙街的豆腐作坊到陈瑶湖的烽火战场,从“宁做枪下鬼,不做亡国奴”的铮铮誓言到守卫家国最终壮烈牺牲,方瑛用生命践行了对家国的忠诚。而这份家国情怀,正顺着血脉,在一代代后人心中,长成永不熄灭的火炬。

(方瑛烈士之孙方国超、池州市委宣传部、池州市档案馆亦对本文有贡献)

中国少年报·未来网记者 凌萌