我家的抗战先辈(6)︱甘祖昌:从将军到农民,抗战精神铸就红色家风

2025-08-26 15:44:35中国少年报·未来网

编者的话:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

今年7月7日,在百团大战纪念馆,习近平总书记对前来参观的青少年学生和纪念馆工作人员深情地说:“广大青少年生逢其时,要赓续红色血脉,树立强国有我的远大志向,做堂堂正正、光荣自豪的中国人,勇担民族复兴的时代大任。”

历史的车轮滚滚向前,伟大抗战精神如同不灭的星火,照亮亿万少年儿童成长之路。即日起,中国少年报·未来网以“我家的抗战先辈”为主题,推出全媒体报道,邀请抗战英烈、英模等的后代来讲述、追忆在那段峥嵘岁月中先辈们为民族独立、人民解放抛头颅、洒热血,抗日救亡的英勇事迹,引领广大少年儿童传承弘扬伟大抗战精神,争做爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

“同学们,你们知道吗?我的父亲甘祖昌,是一位穿着草鞋的将军,也是一位扛着锄头的农民。他的一生,从井冈山的烽火到新疆的戈壁,再到家乡的田野,他用行动告诉我们:什么是真正的革命英雄,什么是永恒的信仰。”甘公荣,作为“将军农民”甘祖昌和全国道德模范龚全珍的女儿,将在井冈山讲革命前辈艰苦奋斗的故事视为一项神圣职责。平时再忙,她都从不耽误中国井冈山干部学院的教学。

1955年,甘祖昌被授予少将军衔。1957年,经组织批准,他主动放弃了新疆军区后勤部部长的职务,带着全家回到家乡江西省莲花县坊楼镇沿背村务农。

今年5月,全国精神文明建设表彰大会授予60名(组)同志第九届全国道德模范荣誉称号,甘公荣当选“全国道德模范”。十二年前,甘公荣的母亲龚全珍同样获此殊荣,这两枚熠熠生辉的奖章跨越时空交相辉映,成为新时代红色家风传承最生动的注脚。甘公荣从小在农村长大,耳濡目染父母艰苦朴素的作风。

(左图为甘公荣的母亲龚全珍当选第四届“全国道德模范”,右图为甘公荣当选第九届“全国道德模范”,两枚熠熠生辉的奖章跨越时空交相辉映)

“爸爸妈妈一辈子都在讲革命初心、讲艰苦奋斗。我们姊妹就是在他们的宣讲中长大的。他们常给我们讲革命故事、讲理想信念,但他们最常用的宣讲方式就是以身示范。”甘公荣动容地告诉中国少年报·未来网记者。

南泥湾垦荒,锻造钢铁意志

“来到了南泥湾,南泥湾好地方……”这首耳熟能详的《南泥湾》是甘公荣小时候常常听到父亲在田间地头劳作时哼唱的歌曲。

昔日的“烂泥湾”变成了“到处是庄稼,遍地是牛羊”的“陕北的好江南”,更是中国共产党人带领军民自力更生、艰苦奋斗的创业史诗的真实写照。

1941年春,在“一把锄头一支枪,生产自给保卫党中央”的口号声中,党中央派八路军三五九旅进驻南泥湾,战士们一边练兵备战,一边垦荒屯田。时任三五九旅供给部副部长的甘祖昌,于1941年冬随三五九旅进驻南泥湾,开展大生产运动。

甘公荣回忆道,小时候父亲常告诉我和我的兄弟姐妹“老红军的孩子不能怕脏怕累。”父亲的革命经历也为后期建设家乡打下了基础。

“父亲总说,南泥湾的土比咱们莲花县的还贫瘠,但他们硬是靠改造土壤、兴修水利,让荒地长出了粮食。”甘公荣回忆道。“没有房子,第三五九旅官兵就用树枝搭简陋窝棚;没有粮食,就挖野菜、啃树皮;没有耕牛,就靠镢头;没有工具,就自己制造。”

三五九旅战士自力更生,开垦出2.68万亩耕地,收细粮3050石,实现粮食自给3个月,经费自给92.2%,从打破陕北地区不种水地的传统,到建设纺织厂、鞋厂、肥皂厂、造纸厂、盐井、炭窑、营地等生产生活设施,谱写了一曲艰苦奋斗的不朽壮歌。

当时,组织上交给甘祖昌的任务是负责领导修械所、纺织厂、鞋袜厂等军需工厂。但现实情况是:一无原料、二无厂房、三无工人。

即使在这样的环境下,甘祖昌依然克服重重困难。据甘公荣回忆,甘祖昌找来一个曾学过织布的红军战士崔米兰做师傅,办了一个织布训练班,借用老乡的土织布机,用旧存的一捆棉纱试织成窄面白布。之后,王震旅长从警备团抽调20多名会织布的战士做技术骨干,再从旅直机关抽调部分公勤人员当学徒,还仿造了8架织布机,又到山西购买了一批原料,终于办起了自己的纺织厂,从而在短期内解决了全旅10000多人的军需物资问题。

甘公荣说:“父亲最让我敬佩的经历是国内革命战争时期红六军团率先、殿后顽强地完成了红军二万五千里长征;抗日战争时期三五九旅南下北返,创建了鄂南、湘东抗日根据地,南下北返,九死一生完成两万七千里长征;新中国成立之时跟随王震司令员向新疆进军,克服严酷环境,粉碎武装叛乱,保卫新疆,被誉为‘世界军事史上的一大奇迹’。征途中面对数十万敌军围追堵截,同数倍于己的敌人狭路相逢,他们冲破了重重艰难险阻,多少次化险为夷,多少次绝处逢生,取得了最后的胜利。”

“还有一个让我敬佩的经历是‘三次艰苦创业’即:三五九旅南泥湾大生产运动,父亲既是组织者又是参与者,三年多时间,把南泥湾的荒山建成了‘陕北的好江南’;建设新疆,继续弘扬南泥湾精神,开荒造田,兴办农、工、商、学,发展经济,开创了我国屯垦戍边的新纪元;解甲归田,因长期伤病坚决辞去身份,回乡当农民,为建设社会主义新农村出力,彻底改变了家乡的落后面貌。”甘公荣说。

“父亲那一代人用镢头刨出了希望,我们这一代人要用知识和爱心继续奋斗。”甘公荣说。在她的工作室里,墙上“艰苦奋斗,勤俭节约”八个大字熠熠生辉,仿佛在诉说一个家族与一片土地跨越时空的精神共鸣。

“补丁”里的初心,红色家风代代传

“记忆中,母亲给我们讲得最多的是:父亲连续三年向组织递交申请要求辞职、回老家当农民。当时很多人不理解,但是父亲告诉我‘要挑老红军的担子,不摆老红军的架子’,共产党员就是奉献自己的终身,后来这句话也成为了我们的家训。”甘公荣告诉中国少年报·未来网记者。

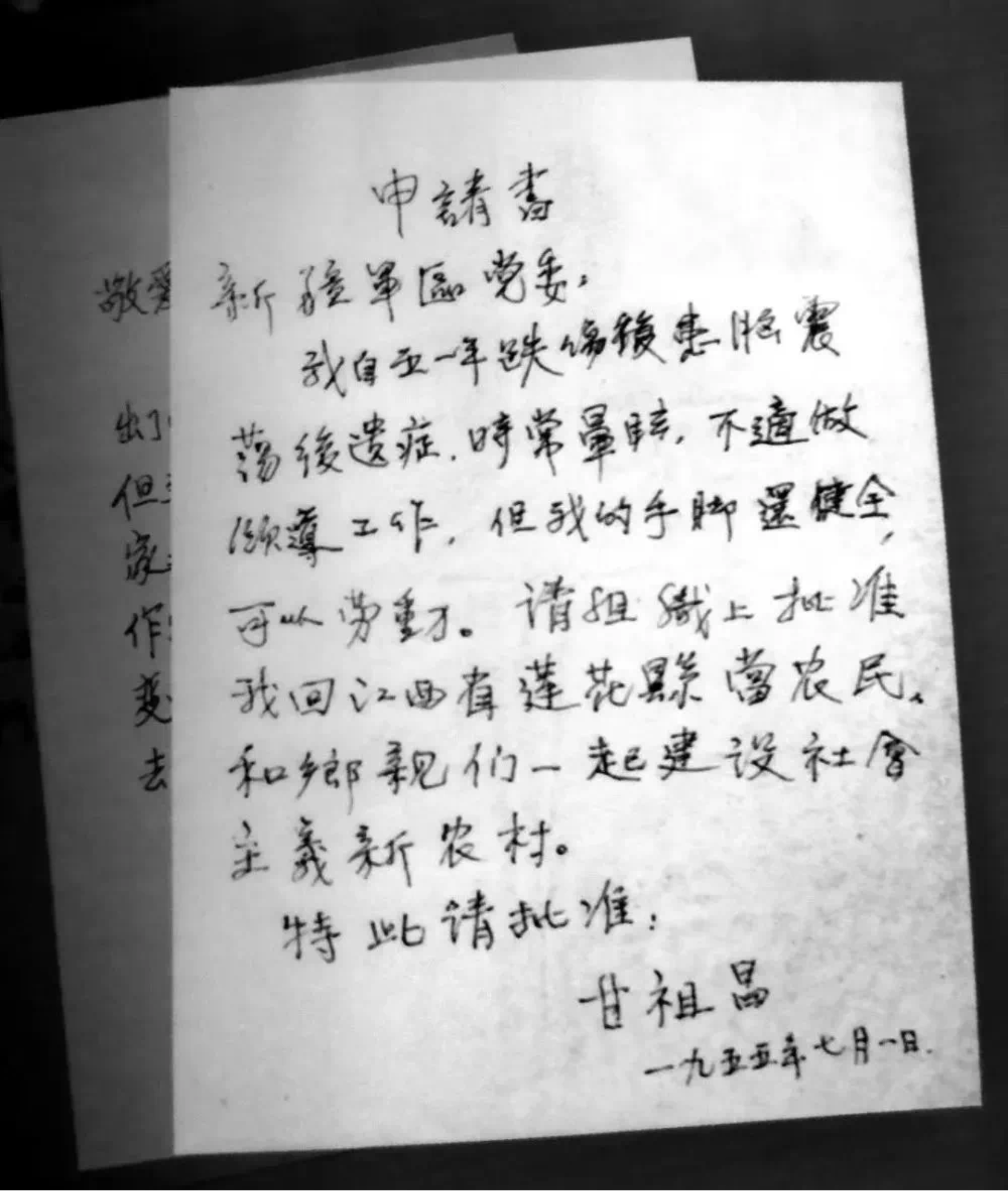

(图为甘祖昌将军手写申请书,连续三年向组织递交申请要求请辞、回老家当农民)

长期的部队后勤工作经历,使父亲养成了精打细算、厉行节约的习惯。甘公荣一边说着一边给记者展示一张泛黄的老照片:甘祖昌将军身着短裤赤脚站在水田里,手里攥着水稻教身旁的女儿插秧。而这张拍摄于1970年的照片,记录了一个将军对女儿的言传身教。

(甘祖昌将军身着短裤赤脚站在水田里,手里攥着水稻教身旁的女儿插秧)

在甘公荣的记忆里,父亲有条旧毛裤,甘祖昌穿着它,从南泥湾到新疆,又从新疆回到江西老家。这条毛裤上,补丁摞补丁,尤其是屁股和膝盖等地方,全是五颜六色的布。

小时候,鞋子破了被同学笑,怎么你爸爸是大官还穿破了的鞋?甘祖昌找来针线,一边补着破洞,一边对甘公荣说:“孩子,你同学说得不对,鞋子破了不丢人,贪图享受才不好。如今革命胜利了,可任务还没有完成,我们还要建设社会主义。你是少先队员,是革命的接班人,应该从小就养成艰苦奋斗的好习惯,鞋子破了不丢人,补好了照样可以穿。”

“父亲经常说‘我没有任何特殊,我只有一个特殊的身份。什么身份呢?我是一个老党员’。”甘公荣回忆起自己还是少先队员时期父亲甘祖昌常说的话,“要以一个老党员来严格要求自己,吃苦在前,享受在后,心里为别人着想。爸爸是这样说,也是这样做的。”

“爸爸心里就是只有老百姓,他经常会说老百姓家里的事情,最小的事情就是最大的事情,家里的事情,再大也是小事。”甘公荣回忆道,这就是共产党员最朴素的初心。

甘祖昌的言传身教深刻影响了妻子和子女。1995年,已经72岁的龚全珍担任莲花县“关心下一代工作委员会”第一任主任,之后便一直为关心、教育、培养青少年健康成长而忙碌。2011年,龚全珍在莲花县琴亭镇金城社区成立“龚全珍工作室”,服务社区、服务群众。据甘公荣回忆母亲常说:“当农民我不合格,但老甘艰苦奋斗、无私奉献、淡泊名利的精神我可以学。”

甘公荣从1990年开始一对一帮扶困难群众,至今已坚持35年。2013年,她成立“龚全珍爱心救助会”,带领4000余名志愿者开展助学、敬老、调解矛盾等公益活动。

“妈妈总说,帮助别人,快乐自己。”甘公荣说。

在甘公荣的带动下,如今她的儿子、儿媳加入爱心团队,孙子作为新时代的少先队员也开始参与红色故事宣讲。2019年,甘公荣成立巾帼志愿者服务队,发展出30个分队、10个“红娃娃”队,通过“大手拉小手”关爱孤寡老人和留守儿童。“我们走访每个村庄,就像父亲当年走遍南泥湾的田埂一样。”甘公荣笑道。

记者了解到,甘公荣积极参与龚全珍工作室和龚全珍爱心救助基金会的各项事务,为基金会募集资金170余万元,帮助贫困群众1000余人;牵头成立莲花县巾帼志愿者协会,发展志愿者近千人,本人参与志愿服务时长近8000个小时,带动家人捐款捐物价值近15万元,累计对接项目、赞助400余万元。

今年5月23日,全国精神文明建设表彰大会在京召开。中央宣传思想文化工作领导小组决定,授予60名(组)同志第九届全国道德模范荣誉称号,其中,江西省巾帼志愿服务协会副会长甘公荣获评全国助人为乐道德模范。

而这项荣誉,在十二年前,其母龚全珍阿姨于2013年9月26日获得第四届全国道德模范称号,受到党和国家领导人的高度赞扬。

“共产党员不能享清福,要艰苦奋斗一辈子”

1957年,甘祖昌放弃新疆军区后勤部长职位,带着全家回到江西省莲花县。他每月工资331.5元,却规定全家“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”,哥哥姐姐穿过的衣服传给弟弟妹妹,自己常年穿着补丁衣服、打着赤脚。“父亲说,参加革命是为了让老百姓过上好日子,现在我要亲自建设家乡。”甘公荣回忆道。

回乡后的29年间,甘祖昌带领乡亲们修建了3座水库、25公里长渠道、4座水电站、3条公路、12座桥梁,每月331元5毛钱的工资,几乎都用来支援当地建设和接济困难群众。

甘祖昌和村民们一起修水库、建电站、架桥梁、开荒山、改造红壤田,据统计,从1957年至1974年间,甘祖昌一共为家乡的建设捐助了79032元。在那个经济匮乏的年代,他把自己收入的70%多用于公益建设。

1951年车祸留下的面部神经损伤让他只能吃软食,但他仍坚持每天下地劳作。村里老人至今记得,甘将军常说:“老百姓的事再小也是大事,家里的事再大也是小事。”

“父亲常说‘共产党员不能享清福,要艰苦奋斗一辈子’。”甘公荣告诉中国少年报·未来网记者,“他对家乡的建设事业花钱向来非常慷慨,而对于自己和家人用钱却是非常严格,吃多少钱的菜、买多贵的衣服,他都做明文规定。”

如今,甘公荣作为中国井冈山干部学院外聘教师,以及“赣鄱红色娘子军”“江西好人示范宣讲团”“龚全珍红莲初心宣讲团”等团体的义务宣讲员,甘公荣以自己多年搜集整理的父辈史料作为宣讲内容,不遗余力地向社会各界讲述传播。

内容要遵循史实,是甘公荣宣讲坚持的首要原则。有一次,一位同伴在宣讲甘祖昌将军修建反修桥时,把节省的开支多说了130元,甘公荣立即进行了纠正。甘公荣对记者说,“红色宣讲必须实事求是,才能经得起推敲,这也是革命初心能感染人和被传承的基础。讲得不感人,往往是因为真实的资料缺少。”

“大家要听的是真人、真事,感受的是真心、真情。”甘公荣动容地说。

从南泥湾到莲花县,从三五九旅的镢头到志愿者的脚步,甘祖昌的家族用行动证明:红色精神永不褪色,艰苦奋斗的基因永远跳动在共产党人的血脉中。

(感谢中共萍乡市委宣传部及萍乡市文明办、中共莲花县委宣传部、共青团江西省委员会、江西省妇联等单位对本文的支持)

中国少年报·未来网记者 张冰清