中国作家薛涛在博洛尼亚童书展分享创作心得:倾听生命的轻微呼吸

2025-04-03 09:07:59未来网

未来网北京4月3日电(记者谢青)近日,第62届博洛尼亚国际儿童书展在意大利博洛尼亚会展中心开幕,中国展团主办多场活动推动中国童书走向世界。

当地时间4月1日,“乡野笔触,人类情怀——薛涛儿童文学作品的多元魅力解析”讨论会在博洛尼亚童书展举行,活动由中国图书进出口(集团)有限公司主办。会上,儿童文学作家,中国辽宁省作协副主席、辽宁文学馆馆长薛涛结合自己在东北乡野的成长经历,介绍了其带有浓厚北方冰雪与乡野气息特点的作品,并与嘉宾和读者分享了其创作理念及生活感悟。

图为儿童文学作家,中国辽宁省作协副主席、辽宁文学馆馆长薛涛

薛涛在演讲中围绕“乡野笔触”与“人类情怀”两个关键词,讲述了自己如何在自然与人文之间寻求创作灵感。他回忆起去年的春天,曾用听诊器聆听树木的内部声音,惊喜地发现生命的律动仍然在沉寂的树桩中流转。这一经历让他深刻体会到生命的韧性,也促使他重新审视人与自然的关系。

薛涛表示,长期以来,自己的意识常常“信马由缰”,而身体却被束缚在写作空间内。然而,在三年前的一次山区工作经历中,他开始让身体与意识重新融合,投身自然,亲近山河,从而收获了更为自由的创作状态。

“‘随心所欲’说的就是身心合一,让身体也过上自在的好生活。”薛涛提到,如今他的身体与意识和谐共处、不再割裂,这也使得他的写作更具生命力。

薛涛独特的创作理念也引发了在场嘉宾对人与自然关系的深思,在演讲的最后,薛涛描述了自己近期推着独轮车行走在雾凇覆盖山坡时的感受,“我听见独轮车的歌唱,我还听见无数生命发出的轻微的呼吸,这呼吸里面夹杂着悲与喜、幸与不幸、苍老与新生。”他表示,这些微小的生命脉动,让他更加珍视人与世界的联系,也成为他创作的不竭动力。

作为一位儿童文学作家,薛涛出版过《九月的冰河》《小城池》《形影不离》《孤单的少校》《砂粒与星尘》《小山羊走过田野》《桦皮船》等儿童文学作品四十余部,多次获得中华优秀出版物奖、全国优秀儿童文学奖、宋庆龄儿童文学奖、文津图书奖等,作品被译成日、韩、俄、英、波斯、马来西亚、老挝、意大利、阿拉伯、阿尔巴尼亚等语种在海外出版。

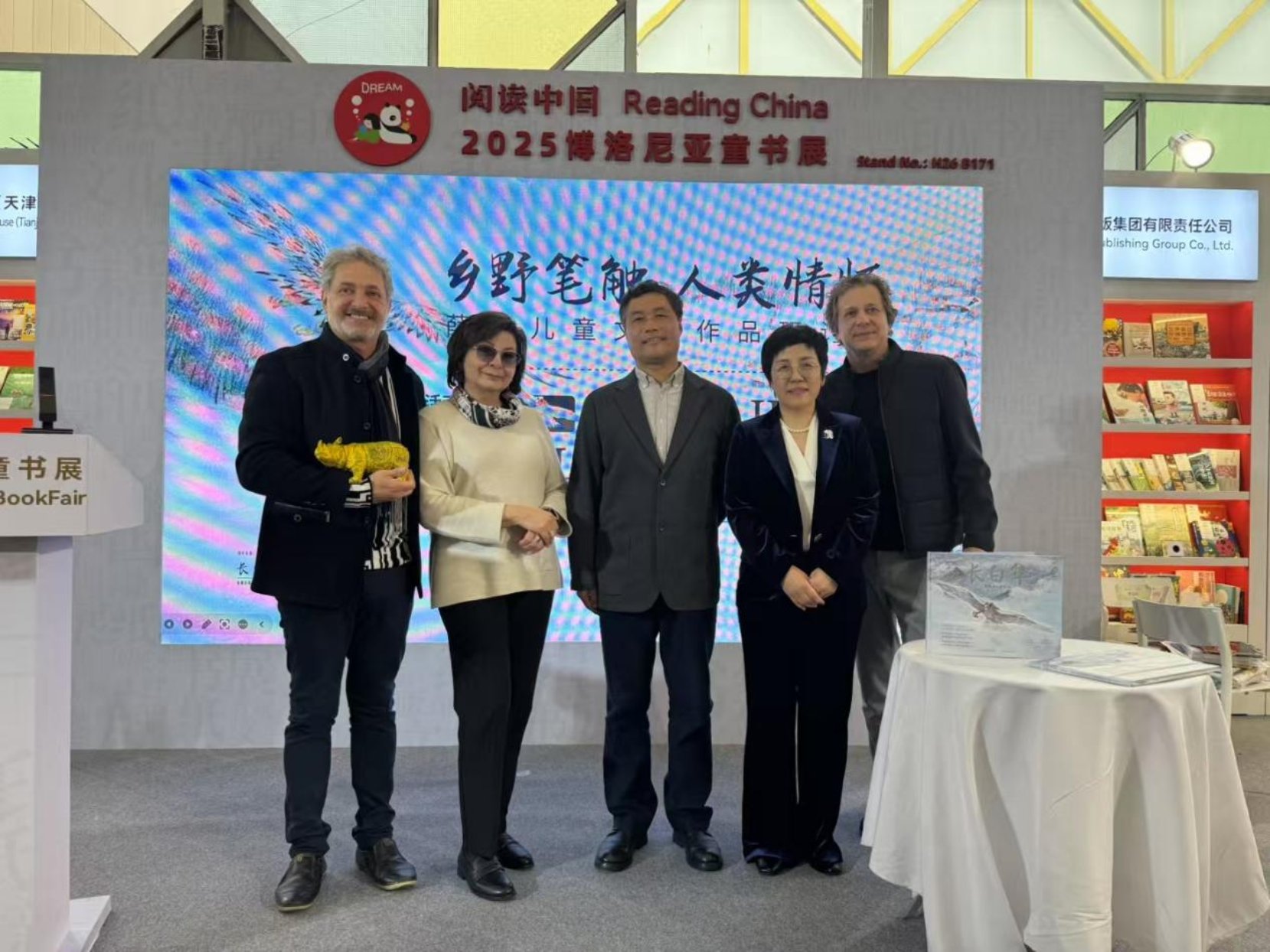

图为薛涛(中)与讨论会嘉宾巴西作家、巴西文化部前执行秘书,昆丁儿童阅读中心创始人沃内·库尼亚·坎诺尼卡(左一),俄罗斯功勋画家,2011-2014国际安徒生奖评委安娜斯塔西亚·阿卡普瓦(左二),中国少年儿童新闻出版总社有限公司副总编辑蔺玉红(右二),斯洛伐克的著名插画家,布拉迪斯拉发国际插图双年展金苹果奖得主罗布斯拉夫·帕洛(右一)合影。

曾在2011至2014年担任国际安徒生奖评委,俄罗斯功勋画家安娜斯塔西亚•阿卡普瓦始终致力于通过艺术促进全球儿童文学交流,并曾为薛涛的作品《河对岸》绘制插图。回忆起创作过程,安娜斯塔西亚•阿卡普瓦提到,故事中小熊面对严寒与饥饿的坚韧精神,以及跨越冰河拯救父亲的勇气,深深触动了自己。“这个关于小熊和他的父亲的故事,激发我创作了一系列插图,也对我作为艺术家的生涯变得更加重要。”

当前,薛涛作品的国际认可度持续提升。《河对岸》中文版由中国少年儿童出版社推出,波斯文版在伊朗出版,荣获2021年度飞乌龟奖。2024年,其作品《小山羊走过田野》入选国际儿童读物联盟(IBBY)荣誉榜单作家奖。中国少年儿童新闻出版总社作为国际儿童读物联盟(IBBY)中国分会(CBBY)主席单位,多次为薛涛申报林格伦纪念奖等国际奖项,助力其文学世界“跨越山海”。

中国少年儿童新闻出版总社有限公司副总编辑蔺玉红在讨论会上提到,薛涛作为中国当代儿童文学代表性作家,其作品以鲜明的中国元素和东北黑土地文化为底色,融合对生命、自然与成长的深刻思考,形成了独特的美学风格。

“他善于走进少年儿童的精神世界,他的文字为孩子们创造了既扎根中国大地又拥抱世界情怀的文学宇宙。”蔺玉红表示,薛涛的作品让世界看到,中国儿童文学不仅有鲜明的文化印记、地域印记,更有与全人类童年对话的能力。

一年多前,斯洛伐克著名插画家,布拉迪斯拉发国际插图双年展金苹果奖得主罗布斯拉夫·帕洛受邀为薛涛的绘本《老兽医》创作插画。尽管他是一位经验丰富的插画师,曾在欧洲、日本、韩国和阿根廷出版过多部作品,但为中国的读者创作插画对他来说是一次全新的挑战。

讨论会现场,罗布斯拉夫·帕洛坦言,最初接到这个任务时,他既感到兴奋,也有些担忧。“薛先生是一位才华横溢、屡获殊荣的作家,故事本身也非常精彩。但我能否用插画完美呈现?这是一个巨大的考验。”

《老兽医》的故事讲述了一位腿脚不便的老兽医,无法照料自己的花园,但他的动物朋友们为了报答他的帮助,纷纷前来帮忙,最终让花园焕然一新。

多次阅读故事后,罗布斯拉夫·帕洛认为,这个故事表面上是关于动物与花园的,但其深层主题是关于感恩与人道主义。虽然相隔万里,但这种普世的情感让他与中国作家薛涛的内心世界产生了共鸣。

罗布斯拉夫·帕洛还提到,他与薛涛的共同点不仅在于都是儿童文学创作者,更在于他们都致力于通过作品传递情感和思想。薛涛用文字描绘了一个故事,而他则用画笔和颜料将其转化为视觉艺术。罗布斯拉夫·帕洛表示,这种跨文化的创作过程让他更加深刻地理解了艺术与文学的力量。

以下为薛涛的主题发言全文:

生命的呼吸

薛涛

各位嘉宾、朋友,下午好!

欢迎你们来参加我的作品讨论会!感谢即将发言的嘉宾,感谢活动的主办方——中国图书进出口总公司,她将我的很多作品向各国推荐,让我写的故事走出中国,也走到了意大利。我还要感谢生命树和百路桥这两家文化机构,他们总会让我产生美好的联想——一棵树弯曲成一座桥,他们就是我出国路上遇见的一座漂亮的桥。

今天的会议主题有两个关键词,“山野笔触”和“人类情怀”。这两个词提炼得非常精准,我无比喜爱。今天我就来讲讲我与这两个词的故事。

去年春天,我把听诊器贴在一棵核桃树的树干上,结果我听见风扭动树梢儿发出的响声,很像中国传统的打击乐器中的梆子。我又把听诊器放在一个树桩上面。树桩的前身是一棵枫杨,已经沉寂两年,主人说它死了。我居然隐约听见水流动的声音,我断定树桩没有死。两周后,树桩的一侧果然发出一片嫩叶子。它果然活着。听诊器让我听到树木内部的响动,这是生命在躯体里面的活动。我就像洞悉了天大的秘密一样兴奋。

我还有发现,我发现了自己的耳朵。耳朵一直为我工作,可是我忽略它们多年了。很多年来,我的身体和意识貌合神离,很少住在一间屋子里。身体是一棵规规矩矩的树,偶尔才摇动几下。意识却像风一样四处招摇,非常潇洒。我们知道,大部分人,尤其是大部分作家都是这样安排的——让身体按部就班,让意识信马由缰。凭借这个看似绝妙的安排,我们创作出一部又一部作品。我也这样干,在过去的几十年把身体随便扔在一间屋子,任由意识上天入地、肆意狂奔。我们形成了这样的共识——对身体的禁锢并不影响精神生活和精神创造,于是我们纵容了身体与意识的割裂状态,于是我们也忽略了一个事实,当意识在森林和湖泊的上空游历的时候,身体也想追上去跟它一起观赏远处的风景。

三年前我有了去山区短暂工作的机会,在我犹豫的时候,身体告诉我它不想再困在办公室和会议室里,也不想再横穿拥挤的马路。它还告诉我,它理应过上更好的生活。我出发了,把身体带到山区小镇,这里有山有河,有林有鸟。我还为它找来伙伴,一辆独轮车,一辆自行车,一条小狗。去年春天,我把听诊器放在树上,让耳朵听见山林的呼喊。这个举止不会让邻居大吃一惊。就算我把听诊器放在石头上面,他们都不会感到奇怪。他们早就知道了,这个外来的家伙是一个随心所欲的人。“随心所欲”说的就是身心合一,让身体也过上自在的好生活。

现在,我可以自豪地通知大家,我的身体和意识仍旧过着这样的好日子,这样的好日子还会继续下去。它们不再分居,也不再吵架;我思考的时候,意识活跃,身体也没闲着;我发呆的时候,身体闲散,意识也松松垮垮;我读到哪里,身体就跟到哪里;身体感知到什么,我就写什么。

前几天早上,我推着独轮车走上山坡,小狗跑前跑后,如影相随。我放眼望去,发现四周林木披上雪白雾凇,把沟里的村庄包裹起来,只有那条伸向远方的墨迹(公路)能证明这里只是世界的一部分。我在这个奇异的时空恍惚地走着,我听见独轮车的歌唱,我还听见无数生命发出的轻微的呼吸,这呼吸里面夹杂着悲与喜、幸与不幸、苍老与新生。这呼吸当然包括我自己、身边的小狗、山下的邻居,还有意大利的总统阁下,以及走在帕米尔高原的几个小孩……这正是我渴望探究的疆域。

版权所有:未来网

版权所有:未来网