《小兵张嘎》:淀上硝烟中的真实少年

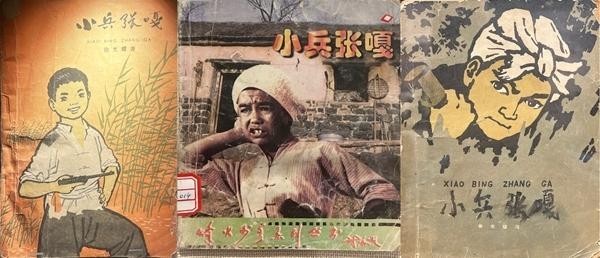

《小兵张嘎》版本,河北文学馆存。作者供图

在中华民族波澜壮阔的抗战史诗中,文学以其独特的力量铭刻着历史的深度与灵魂的温度。徐光耀创作的《小兵张嘎》,正是这样一部从血火硝烟中诞生、并持续滋养数代读者心灵的文学丰碑。

作为曾亲身战斗在晋察冀抗日战场的老八路,徐光耀的创作源于那段血写的历史。作品以鲜活灵动的儿童视角和极具泥土气息的革命叙事,自1961年在《河北文学》首发后,经中国少年儿童出版社等机构广泛传播,成为经典抗战文学。

带着泥土气息与生活毛边的真实性

徐光耀是八路军120师359旅的一名战士,“小兵张嘎”的身上,活跃着诸多当年冀中白洋淀地区小八路的影子。这种从战地硝烟里提纯出的创作资源,赋予小说无与伦比的纪实性与真实感。

小说中,嘎子对那支象征反抗与力量的“真枪”的执念、目睹奶奶牺牲和老钟叔被捕后内心激发的刻骨仇恨、在革命熔炉中快速成长的历程,都是千千万万在战争中失去童年却迅速肩负起保家卫国重担的中国少年之缩影。老钟叔、奶奶以及众多乡亲的形象,集中概括了许多同类英雄和普通人的结果,共同构成了一幅坚实可信、带着白洋淀水土气息的全民抗战图景。

在艺术表达上,徐光耀避免了英雄人物的概念化拔高,转而追求一种带着泥土气息与生活毛边的真实性。嘎子性格中那股浓烈的“嘎”劲,任性、顽劣甚至带着些“小狡猾”的一面,恰恰是其作为战争环境下华北乡村少年真实生命状态的艺术还原。

徐光耀通过细腻刻画嘎子为争夺木枪而赌气、在亲人蒙难后强忍悲痛迅速成熟,最终将刻骨家仇升华为自觉卫国责任的心路历程,记录了一个稚嫩生命在极端重压下迸发出的惊人韧性与转变。

这种转变过程基于严密的战时生活逻辑,作品将宏大历史叙事沉降到一个普通少年的情感轨迹与精神成长上,让民族抗争史获得了个体生命的体温与质感。这也证明了伟大的抗战文学必然深植于历史的真实现场与人性的真实光辉之中。

版本修订与抗战记忆的塑造

《小兵张嘎》自诞生以来,其出版传播史构成了观察不同历史时期如何讲述、阐释与传承抗战记忆的重要窗口。

一条清晰的版本链条贯穿其间:1961年在《河北文学》首发,1962年由中国少年儿童出版社出版了《小兵张嘎》单行本;同年《小兵张嘎》的电影文学剧本也发表在《电影创作》上,后由中国电影出版社出版了单行本;1963年12月上海人民美术出版社出版了连环画,让“张嘎”的形象更加深入人心。

细致比勘徐光耀的部分原初手稿、各版校样与最终定型出版物,可以窥见作者的创作意图如何根据历史语境、受众定位和文艺导向进行动态微调。

在早期手稿中,对日寇“扫荡”制造的杀戮暴行和对战争惨烈氛围的描绘更为直接、笔触也更加沉重。而到了面对青少年读者的中国少年儿童出版社正式版本中,基于青少年心理特点和当时的文艺政策倡导,部分场面呈现有所弱化,情节的连贯性、戏剧冲突的营造得到了强化。这些调整的核心目的在于提升作品的可读性和传播力,使其反抗侵略的核心理念更为有效地抵达年轻一代心灵深处。

烙印在数代青少年的文化记忆之中

《小兵张嘎》之所以能历久弥新,核心在于它已超越儿童文学的藩篱。徐光耀怀着“不把这血写的历史写出来,就对不起那些牺牲的人”的崇高使命感,将其作为文学存史的庄重实践。

正是这种内在的精神硬度与历史价值,使得《小兵张嘎》迅速被纳入国家教育体系,长期作为中小学语文教材节选课文及重要课外阅读书目。小说中那些精彩纷呈、寓教于乐的情节,如嘎子堵烟囱惩治敌人、巧设妙计活捉汉奸胖翻译官、火烧敌炮楼展现无畏勇气,以及其背后凝结的“机智灵活、勇敢无畏、百折不挠”的少年抗敌精神,深深烙印在数代青少年的文化记忆之中。

1963年同名电影的公映,“张嘎”形象更加深入人心。此后数十年间,根据小说改编的连环画册、舞台剧、广播剧等多种艺术形式层出不穷,构成了一场持续的文化传播接力。各种改编作品在忠实于小说精神内核的基础上,因应各自媒介特性和时代审美需求作出合理调适,确保了“小兵张嘎”这一形象的生命力与感召力经久不衰。

嘎子的形象,早已不是孤立的文学人物,而是特定历史空间下,千万中华少年抗敌报国的集体象征。更为重要的是,《小兵张嘎》通过进入教育经典序列与大众文化传播网络,确保了由无数英烈用生命和鲜血写就的抗战精神,得以薪火相传,融入民族的文化血脉。

(作者系中国现代文学馆副研究馆员)姚明

编辑:瞿凯侠