我家的抗战先辈(3)︱我的老红军父亲:参加过1300多次战斗,6次负伤,没上过一天学堂,却写了4本书

编者的话:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

今年7月7日,在百团大战纪念馆,习近平总书记对前来参观的青少年学生和纪念馆工作人员深情地说:“广大青少年生逢其时,要赓续红色血脉,树立强国有我的远大志向,做堂堂正正、光荣自豪的中国人,勇担民族复兴的时代大任。”

历史的车轮滚滚向前,伟大抗战精神如同不灭的星火,照亮亿万少年儿童成长之路。即日起,中国少年报·未来网以“我家的抗战先辈”为主题,推出全媒体报道,邀请抗战英烈、英模等的后代来讲述、追忆在那段峥嵘岁月中先辈们为民族独立、人民解放抛头颅、洒热血,抗日救亡的英勇事迹,引领广大少年儿童传承弘扬伟大抗战精神,争做爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

“我的父亲是井冈山脚下走出来的一个放牛娃、小裁缝,一生参加过一千三百多次战斗,六次负伤。他没有上过学堂,却写了64年的日记,写了四本书,他是一个自学成材的红军军旅作家……”在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年前夕,开国少将父亲之女萧南溪女士在接受中国少年报·未来网记者采访时,向记者历数着父亲的英勇事迹。

萧锋将军出生于1916年,江西省泰和县人,1927年加入中国共产主义青年团,同年9月参加赣南万安农民暴动。1928年参加中国工农红军,1930年由团转入中国共产党。历任泰和紫瑶山游击队一小队队长,东固县游击队中队长,泰和独立团团长,红军总政治部组织部干事,太和县游击队二大队大队长、红一军团一师三团总支书记、政治委员等职。1934年3月获红军三等红星奖章,参加了举世闻名的二万五千里长征。

全国解放后,萧锋将军曾任华东军区装甲兵副司令员,第一、三坦克学校校长。1955年被授予大校军衔。1957年调任北京军区装甲兵副司令员、顾问。1961年晋升为少将军衔。

从放牛娃到开国少将

我的父亲少年时家境十分困苦。在他6岁时,给地主做雇农的我的爷爷便撒手人寰,他只好拉着我瞎眼的奶奶到地主家讨饭,给地主家当起了放牛娃。

好不容易饥寒交迫地挨到了9岁,父亲又被送到十里外的陈家铺子学习裁缝。那时的学徒实际上是先给师傅家做下人,且打死不偿命。他刚去一个月时,不小心弄断了一根针,被师傅看到了,便顺手拿起身边的铁尺子愤怒地向他头上连续打了三下,打得他头破血流。即便如此,我的奶奶也只是用“厥圜草”敷在他的头上,迫于生计又让他回去继续当学徒……

为了不被人欺压、凌辱和剥削,1927年,年仅12岁的父亲便光着脚丫子,攥着两个小拳头,衣衫褴褛地与成年人一道,高举着代表“信仰”的镰刀锤头的旗子加入“推翻一个旧世界、建立一个新社会”“穷人翻身当家做主人”的革命队伍中。

在革命队伍中,父亲虽年纪小,却表现出惊人的毅力和勇气,无论是长途行军还是激烈战斗,他都咬牙坚持,从不言退,在硝烟弥漫的战场上迅速成长,从一名普通战士,逐步成长为红军、八路军的优秀指战员,直至成为建国后第一批被授衔的开国少将。

抗击日寇屡战屡捷

在艰苦卓绝的抗日战争时期,特别是在华北的晋察冀和山东地区,父亲因其在战术运用上的灵活多变而声名鹊起。他擅长开展游击战,将地道战、麻雀战等经典战法运用得炉火纯青,让日伪军防不胜防,在军中被称为“战场发明家”。

1938年3月,我的父亲接到时任军分区司令员杨成武的指派带领队伍赶往涞源城东,准备迎击来势汹汹的日军。那时候,日本军队攻势特别猛,直接派了9架飞机轰炸涞源。咱们的部队因为没有防空武器,只能一边打一边往后撤。

3月26日,一千多名日军攻占了涞源县城,接着又派出了300多人往石佛方向进发,但这次日军却是一头扎进了我军的包围圈,我父亲带领战友们把他们打得落花流水,打死了50多人。

在接下来的两个多月里,在我父亲和他的战友们和日军进行了多次血战,不仅收复了来源县城,还击毙包括一名大尉级军官在内日伪军数百人,缴获大批轻重武器和后勤物资,在当地建立了4个区一级的抗日根据地,有力的打击了日军的嚣张气焰。

他一生打过1365次战斗,6次负重伤,先后荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章、一级解放勋章、一级红星功勋荣誉章。父亲虽然去世30多年了,但他留给我们的是无价的财富。

将军的64年日记

20世纪20年代,江西省吉安便有了党组织。我父亲就是在这里遇到了革命道路上的领路人,也是我的母亲萧曼玉女士,从此我父亲便积极投身到了伟大的革命事业中。

彼时,我的母亲萧曼玉是吉安白鹭洲中学的一名中学生,在校期间,受到党的启蒙教育,思想进步。而其父亲所在的裁缝铺就设在白鹭洲中学旁边。1927年夏天,我的父亲和母亲在由赣东向赣西的渡船上巧遇,而后相识、相知,成为无话不谈的好朋友。

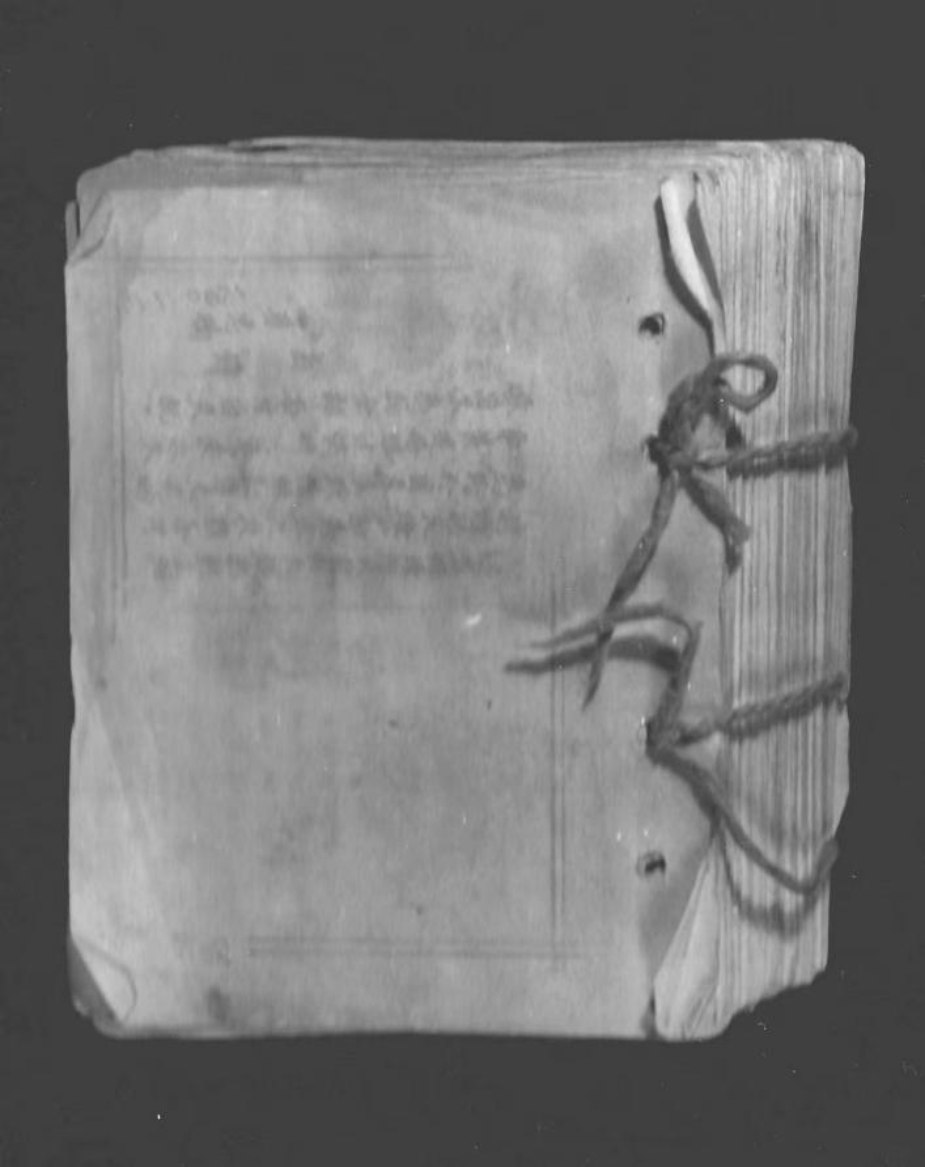

父亲的将军日记

当年秋天,在中共赣西南特委和泰和县委书记康纯的领导下,我的父母一起参加了万安“农民暴动”。次年1月份,他们动员了42个萧氏弟兄参加了“泰和紫瑶山游击队”,我父亲当时是一小队队长,母亲是游击队文书和士兵委员会主任。

此后,我的父亲母亲又一起参加了四打泰和、九打吉安的战斗,并四次挑粮上井冈,为“朱毛红军”贡献4.8万担稻谷,其中还配合粟裕的红28团二营打了“新老七溪岭”歼灭战、新城战斗,将敌伪县长张开阳活捉,我的母亲立得头功。

随着革命战果的不断扩大,上级要父亲写战报,这可难坏了当时大字不识的父亲。这时作为战友的我的母亲不仅替他完成了任务,还主动当起了父亲的识字老师,并建议他用记日记的方法学习文化,提高思想理论水平。就这样,我的父亲用五颜六色的包装纸,用缴获的钢笔、铅笔开始“写”日记,记录战斗经历和心得。从最初的简单字句到后来的详细叙述,日记成了他成长的见证,使他在战火中不断提升自己,逐渐成为一名文武双全的将领。

在家风里成长

1982年2月1日,我父亲将1928年到1942年的部分日记无偿地捐献给中国革命历史博物馆(现国家博物馆)。当时,有媒体记者问父亲:“萧锋将军,是什么力量使您能持之以恒记日记几十年?”父亲坚定地回答:“是信念!信念支配着行动。有了坚定的革命信念,就不会把记日记看成平常的事’。”

无论是爬雪山、过草地,还是在枪林弹雨中,我的父亲从未停止过记日记。小休记地名、大休写事件,他凭着坚韧不拔的毅力写日记,出版了《长征日记》《十年百战亲历记》等书籍,成为自学成材的红军军旅作家。

1988年的一天深夜,我看到父亲房间还亮着灯,知道他又在整理材料,打算劝他休息,进屋后看到父亲泪流满面,面前的稿纸上也已全是泪斑。父亲看我来了,他说:“孩子呀,我那些战友的事情好像就发生在昨天。他们有的比我有能力,有的比我有文化,有的比我会打仗,但是他们都走了。我是在死人堆里爬出来的幸存者,只要我还有一口气,我就要把这些光辉事情写下来,你们一定要把它传下去!’”

峥嵘岁月几十年,转战全国各地,许多革命先辈的英勇事迹因父亲的日记,被以珍贵的文字形式保留了下来。

我父亲生前多次回忆,他身边的许多好战友,好战士,刚才还有说有笑,转眼之间就牺牲了。

我父亲清楚记得,过草地时,侦察连的崔明义班长,行军中他一会儿帮这人拿行李、一会儿帮那人背枪;自己带的青稞炒面,那是过草地的命根子啊,他也会毫不犹豫地拿出来和战友们分享。有一天,由于天黑看不见,他滑进了泥沼,我们收容队的十几个人赶忙趴下把枪递过去救他,崔班长用尽最后的力气大呼:“傻瓜!别过来,一个还不够吗,还要再搭上一个!”父亲在日记里写下:“我们就眼看着他被泥沼吞噬……多好的战士啊!”

父亲的日记不仅记录了战争的残酷,更展现了战友间的深厚情谊。每一页都浸透着对牺牲的战友们的缅怀和对未来的期许。这些文字,如同历史的见证,激励着后人铭记历史、珍惜和平,让后人深刻感受到和平的来之不易。

父亲崇高的人格激励着我,不仅要传承革命光荣传统,更要在弘扬红色基因的道路上矢志不渝。

在父亲去世后,我接过了父亲手中的笔。她从一个对电脑一窍不通的人,到能自如地操作基础的编辑软件,并且参与策划拍摄了数字电视影片《萧锋血战陈庄》。20多年来,我将父亲的10多部半成品书稿整理编写成《萧锋征战记》《金门战役的纪实本末》等三部书。

除日记外,父亲传下来的还有良好的家风。一直到我父亲去世,我们家每年除夕还都吃忆苦饭。窝窝头是真正的糠,再弄点咸菜,小孩子根本咽不下去。父母一生简朴,他们省吃俭用,用微薄的薪水养育了30个烈士遗孤和亲属的孩子。父亲去世那一天,还催着母亲把自己的半个月工资寄给老家南溪村的五保户。父亲视名利为过眼云烟,他说,和烈士比,他们得到的太少,自己得到的太多……父母没有留给我多少钱财,留给我的都是无价的精神财富。

(本文内所有图片均由被采访人提供)

中国少年报·未来网记者 苏建军

作者:苏建军 编辑:郭超