我家的抗战先辈(4)︱祖父和伯父在抗战中的“生死劫”

编者的话:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

今年7月7日,在百团大战纪念馆,习近平总书记对前来参观的青少年学生和纪念馆工作人员深情地说:“广大青少年生逢其时,要赓续红色血脉,树立强国有我的远大志向,做堂堂正正、光荣自豪的中国人,勇担民族复兴的时代大任。”

历史的车轮滚滚向前,伟大抗战精神如同不灭的星火,照亮亿万少年儿童成长之路。即日起,中国少年报·未来网以“我家的抗战先辈”为主题,推出全媒体报道,邀请抗战英烈、英模等的后代来讲述、追忆在那段峥嵘岁月中先辈们为民族独立、人民解放抛头颅、洒热血,抗日救亡的英勇事迹,引领广大少年儿童传承弘扬伟大抗战精神,争做爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

“我的祖籍山东泰安,家中长辈有多人参加八路军。祖父陈国良是抗战时期津浦铁路线上有名的侦察英雄,绰号‘夜猫子’:伯父在吉山战斗中,为保护密码本,险些丧命于日军的刺刀之下……这些故事听了几十年,就像刻在脑子里。”坐在堆满史料的书桌前,中国人民解放军军事科学院研究员、著名军史研究专家陈宇向中国少年报·未来网记者悉数起祖辈们的抗战往事。

出生在军队大院,陈宇自小听着祖辈、父辈们的从军故事长大。后来,19岁的他也穿上军装,三次奔赴战场,亲眼看见了很多战友的牺牲。那些在炮火中倒下的年轻面孔,总让他想起祖父和伯父在战场上面对敌人冰冷刺刀时的决绝——原来,先辈们宁死不屈、血战到底的抗战精神,早就在家族血脉里扎了根。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年前夕,循着陈宇的回溯,我们得以翻开这段藏在家族记忆里的抗战史:那是面对刀枪时的敢打敢拼与智勇较量,也是一次次战斗中的生死坚守,更是一个民族在危难时刻绝不低头的脊梁。

夜袭据点“死里逃生”

我的爷爷陈国良,1906年生在山东泰安的大汶河边上。家中长辈总说,祖父是“村里少有的文化人”。他读过私塾,高小毕业——在那个年代的山东农村,这就算“有学问”了。他记性特别好,《四书五经》能背得滚瓜烂熟,以至于后来大姑的过目不忘的本事,总被说“随她爹”。

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发。当年12月,日军占领泰安城,烧杀抢掠的消息传到村里,村民们都攥紧了锄头。转年开春,村里来了八路军,说要打鬼子,我祖父二话没说就报了名。后来,他成为八路军山东纵队鲁中军区交通队的一名侦察员,主要在津浦铁路沿线跑情报。

那时候八路军山东纵队缺枪啊,除了乡亲们捐的打猎用的土枪外,几乎没别的家伙事儿,只能从鬼子手里夺。祖父所在的交通队名义上是传情报,实际上还兼着“运输队”的活儿,瞅准机会摸进日军据点,缴枪、拿子弹,回来武装游击队。

祖父经常接到组织上分派的传递情报任务,到沂蒙山八路军抗日根据地,到地下党和游击队所在地济南、济宁、曲阜、枣庄、临沂、徐州等地传送情报。战友们称他是“飞毛腿”,从泰安附近出发,到济南、曲阜常常是一天多走个来回。回来的路上,祖父还经常捎带着袭击日伪据点,带几支枪回来。

1938年12月的那次夜袭,泰安以南的华丰镇日军据点驻着百十来个日军,祖父摸清楚他们换岗的空当,夜袭潜入缴获手枪8支。后来鬼子发现枪没了,知道是他干的,贴出告示悬赏抓捕他,那时没有照片,只有画像,大概是画技不太好,浓彩重笔,画得倒像只猫头鹰(山东人叫“夜猫子”),祖父的另一绰号就这么传开了。

位于山东泰安陈美庄的日军据点旧址

最险的一次,是1940年初从日军的“魔掌”中“死里逃生”。祖父与同时被捕的一名八路军战士被关在日军陈美庄据点的“芋头井子”(泰安方言,俗称“地窨子”,冬天储存红薯所用)里,次日将被枪毙。当晚深夜,祖父让战友托住双脚,用头顶和肩膀磨开地窨子顶部的碾盘,两人逃生后将碾盘复位。待日军次日发现两人逃跑后,竟传言他们会“土遁”。

其实哪有什么法术,就是硬拼着一股子活命的劲儿。后来听家中长辈说起,祖父回家养伤时,半个脑袋的头发都磨没了,露出白森森的头骨,很长时间才长出头发来。在后来的一次被捕中,祖父就没有那么幸运能逃走了。1941年3月牺牲时,年仅35岁。

吉山战斗里的“生死场”

祖父牺牲一年后,1942年的吉山战斗,成了伯父陈成彦的“生死场”。那时,日军为了摧垮山东抗日根据地,进行了一次次疯狂的大“扫荡”。据中共山东省委党史研究院数据记载,1941年至1942年,日伪军千人以上的“扫荡”增加到70余次,其中万人以上的“扫荡”就有9次,小规模的“扫荡”几乎每天都有。

到了1942年秋,形势愈发严峻,日伪军集结1.2万人对沂蒙山区进行“铁壁合围”式大扫荡。10月17日拂晓,日伪军分数路向莱北山区拉网合围,驻茶叶口一带的泰山区党政军机关遭敌合围,中共泰山区地委书记兼军分区政委汪洋率地委军分区机关一部教导队突围,在吉山遭日军伏击。我的伯父时任中共泰山区地委机关机要科科长,也在这支队伍里。

伯父曾向我亲述过突围时的场面:吉山脚下枪炮声大作,连成一片。路两边山上的制高点已经被敌人控制,队伍几次冲锋都被压回来,激战一个多小时后伤亡惨重,只能分散突围。伯父所在的机要科接到死命令:“守护密码本,彻底毁坏电台后再撤退。”

那时,伯父和两个战友已经慌不择路,三人躲进一块“T”字形石板下面。这块石板竖的有3米高,横的那块像屋檐一样,斜斜地遮在上头。他们紧紧贴着青灰色的石板,大气都不敢出,身上的衣服颜色跟山石差不多,远远看去,就跟石头融为一体了。而就在200米外的大路上,日军列队走过,有个牵着白马的日本兵,走到石板附近的时候,脚下一滑,差点摔了个跟头,他抬头看了看,却压根没发现藏在石板下的三个人。

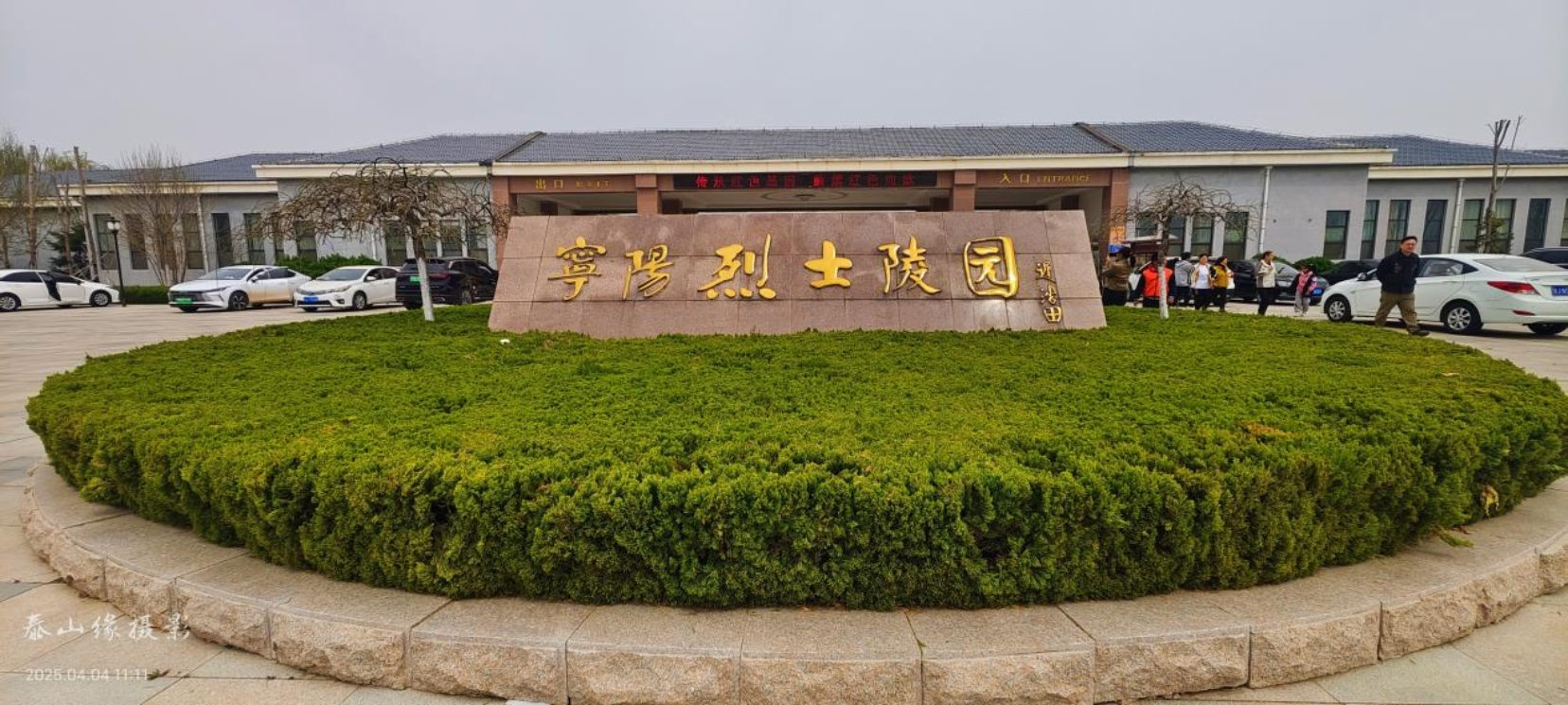

陈宇家乡的烈士陵园

最险时,两个日军抬着伤员,在离他们50米远的地方歇脚。伯父的心都提到了嗓子眼,他紧紧握着怀里的手榴弹,胸前的密码本被汗水浸得透湿,后背也全是汗。那时候,他心里就一个念头:“敌人要是发现了,就拉响手榴弹炸毁密码本,与敌人同归于尽!”三人像“木偶”一样紧贴在石板上,不敢动一下。直到确定敌人都走了,才敢小心翼翼地钻出来。

刚经历过厮杀的战场上,空气中全是硝烟和焦煳味,闻着让人发呕。次日,伯父才得知,在吉山战斗中,汪洋政委等323名指战员壮烈牺牲,自己成为少数幸存者之一。

这只是伯父在战场上面临的“生死劫”之一。还有一次与日军作战后,伯父藏在战友遗体下静躺着装死,清晰地听见鬼子打扫战场时拿起刺刀一刀刀刺向战友遗体的声音。那时,掩藏在战友遗体下的伯父大气不敢出,听着敌人的皮靴声从头上踩过,尽管最终幸免于难,但右腮遭敌人的刺刀划开一道长约7厘米的伤疤。

年少时,总见伯父拉高衣领以掩盖这块刀疤,家里人却叫它“光荣疤”。1995年伯父病逝后,这些往事也就偶尔在同族兄弟姐妹及晚辈之间谈起,连同吉山战斗中的一幕幕“生死场”一道,深深嵌在我的心底。

刻进血脉里的家国魂

从我祖父那辈算起,我家三代从军。我的父亲也深受家庭和时代的感召,很早就投身革命洪流。在我4岁那年,他为国捐躯。印象中,只记得他戴着大盖帽、穿着军装,出门那一刹那的背影……这是父亲生前留给我的最后一幅画面。

穿上军装,于我而言是刻在骨子里的选择。1976年底,19岁的我穿上军装,光荣加入中国人民解放军。那一刻,祖辈、父辈们的期许,都化作了肩上的重量。军旅生涯中,我参加过3次作战,负过伤,目睹过战友的牺牲。

1979年,对越自卫反击战中,子弹、炮弹弹片在耳边飞过,眼见着战友相继倒在血泊里。那一刻,伯父的话在我的脑海中回荡:“冲锋时端起刺刀直向前,有正气在,子弹都会拐弯!”我咬着牙持枪往前冲。战斗时刻面临着危险,但每次想到祖父、伯父、父亲,他们的革命精神总是鼓舞着我为胜利而战,这些经历对我影响极大,也影响了我的一生。

我大学毕业后专心研究军战史,总觉得这样能离祖辈、父辈们再近些,守望他们所历经的战场和往事。从战士到研究员,我渐渐明白:所谓传承,就是把他们没走完的路、没说尽的话,一笔一画写进历史里。三十多年来,我把对先辈的敬意写进一百多本战史著作里。

在我还是战士的时候就走过红军长征路,后来还以学者、普通人、探险者等身份走过,与妻子并肩走过,到现在已经走了十五次,每一次重走长征路都是一次心灵之旅。祖辈、父辈没机会走完的路,我来继续走,他们的革命精神和长征精神相通——都是为了家国拼到底,把国家放得比生命重。

我这一辈子,践行读万卷书、行万里路的古训,就是想让更多的人知道,今天的太平日子,是革命先辈们用命换来的。打个比喻来说,个人的事像小溪,国家和民族的事业就像大海,小溪只有流入大海才永不干涸。也就是说,只要大家都有“把国家放得比生命重”的精神,咱们中华民族就能无往而不胜。

(本文图片均由被采访人提供)

中国少年报·未来网记者 凌萌

作者:凌萌 编辑:郭超