品读红色经典 搭建贯通桥梁——北京交大附中特级教师“小初”衔接课程走进民族小学

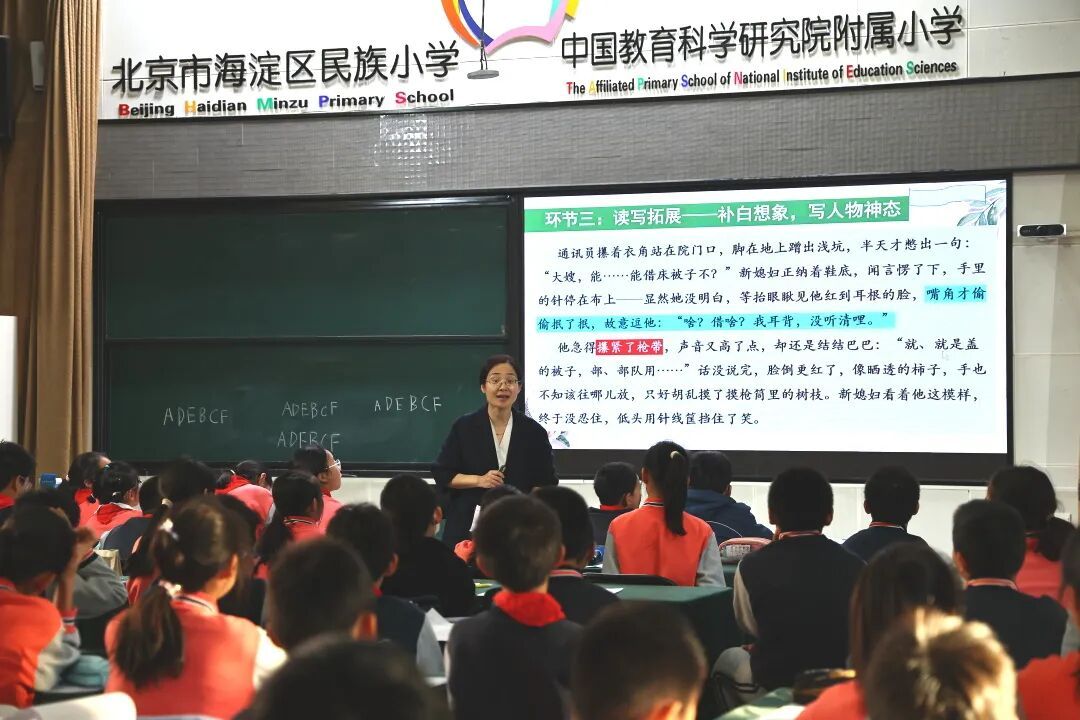

为深化集团化办学优势、推动小初语文教学能力衔接,10月27日下午,海淀区民族小学特邀北京交通大学附属中学第二分校高中语文特级教师李平,在南校区敬和堂开展“品读红色经典,悟红色人物情怀”专题讲座。五、六年级主题阅读社团50余名师生参与活动,在李老师的引导下,完成了一场从“小学式感知”到“初中式深度解读”的红色文本学习之旅。

以《百合花》为钥解锁衔接式学习

本次讲座以《百合花》为教学载体,李平老师紧扣小初能力梯度,设计了环环相扣的课堂流程。

梳理故事情节,搭建要素关联。李老师先发放了打乱顺序的《百合花》情节片段,引导学生以“谁做了什么”去概括主要内容,再组织小组合作对片段进行排序,激发学生结合事件因果、人物表现,去思考内在的联系,推动学生从概括主要内容,向分析要素联系的能力进阶。

分析人物形象,挖掘精神内涵。围绕“通讯员借被子的动作”“新媳妇缝补破洞”等细节,李老师带领学生从感知人物性格,升级为分析行为动机,结合初中文本细节的解读方法,让红色人物形象,变成了有时代温度的个体。

探究写作方法,深化情感立意。以“借被子场景”为例,李老师对比小学情感式表达,与初中逻辑式构建的差异,向学生示范“人物细节→精神内涵→个人感悟”的写作框架,亲自修改学生初稿中持枪等不合理情节,让爱国写作从口号式抒发,落地为真实细节与深度思考。

以专业积淀拓红色教育深度

作为全国优秀班主任、北京市优秀班集体班主任、海淀区“四有”教师,同时也是中国关工委教育专家委员会特聘专家、中国教师报专栏作者,李平老师深耕语文教学多年,曾获全国“教师发展”优质课一等奖,是中国教师版改革开放40周年40面孔人物之一,发表论文100余篇、著有《李平老师讲语文》等作品。

本次讲座中,李老师既立足小学学情,保留“自主—合作—展示”的课堂互动性;又前瞻性渗透初中方法,让学生在实践中掌握“文本重组”“背景联结”等能力——其教学设计既体现了“让教育成为‘成人之美’的事业”的教育理念,也为小初红色教育衔接提供了可操作的实践范式。

以衔接实践探一体化培养新高度

从集团化办学的视角看,本次活动是“和·融”教育创新的生动落地:一方面,借助李平老师等集团优质师资,打破了小初学段的教学壁垒,让“红色经典阅读”从小学的“情感感知层”自然过渡到初中的“理性分析层”,实现了能力培养的“无缝衔接”;另一方面,小初教师通过共同观课、研讨,形成了“红色教育衔接策略”的共识,为后续“历史背景融入课堂”“逻辑写作专项训练”等课程优化明确了方向,也为集团校跨学段资源共享、人才贯通培养提供了实践样本。

未来,我校将持续依托集团化办学优势,推动小初学科教学的深度衔接,让红色教育既扎根学生情感,又生长出理性思考的力量。

讲座随感

李平老师以鲜活的语言,为我们深情讲述了《百合花》的动人故事,给我们上了生动的一课。这节课让我们真切体会到抗战岁月的艰辛卓绝,更深刻感悟到军民同心、生死与共的鱼水深情。小通讯员的音容笑貌至今仍清晰浮现于眼前、回荡在耳畔,时刻警示着身处和平年代的我们:绝不能忘却历史的屈辱与先烈的牺牲。作为新时代青少年,我们要好好学习,努力成长,争当新时代好队员。

——2021级10班 林晗菲

阅读会上的故事,小小通讯员用自己身体压住手榴弹,保护了他人,他这种舍己为人的精神深深地感动了我。另外,小通讯员的新媳妇最后将嫁妆都铺在了他的棺材里,我也感受到了新媳妇对小通讯员的深厚的感情。

——2021级10班 高天杨

这次阅读活动的文章是《百合花》。文中很多人物都描写得活灵活现,比如新媳妇关心通讯员,通讯员保护百姓等。这篇文章写了战士与百姓之间的感人故事,战士和百姓互相帮助,同甘共苦。战士用生命保护百姓,百姓则把自己最珍贵的东西送给战士表达感谢。革命年代军民相互体谅,彼此温暖,我深刻体会到了军民鱼水情的珍贵和厚重。如今我们成长在和平年代,我深知现在的和平都是先辈们抛头颅,洒热血换来的。作为新时代的好少年,我要努力学习,将来为祖国的建设贡献自己的一份力量。

——2021级9班 苏锦泽

编辑:耿玥