对话“钱学森数字人”、打卡航天专题展,这场活动带青少年读懂“科学家精神”

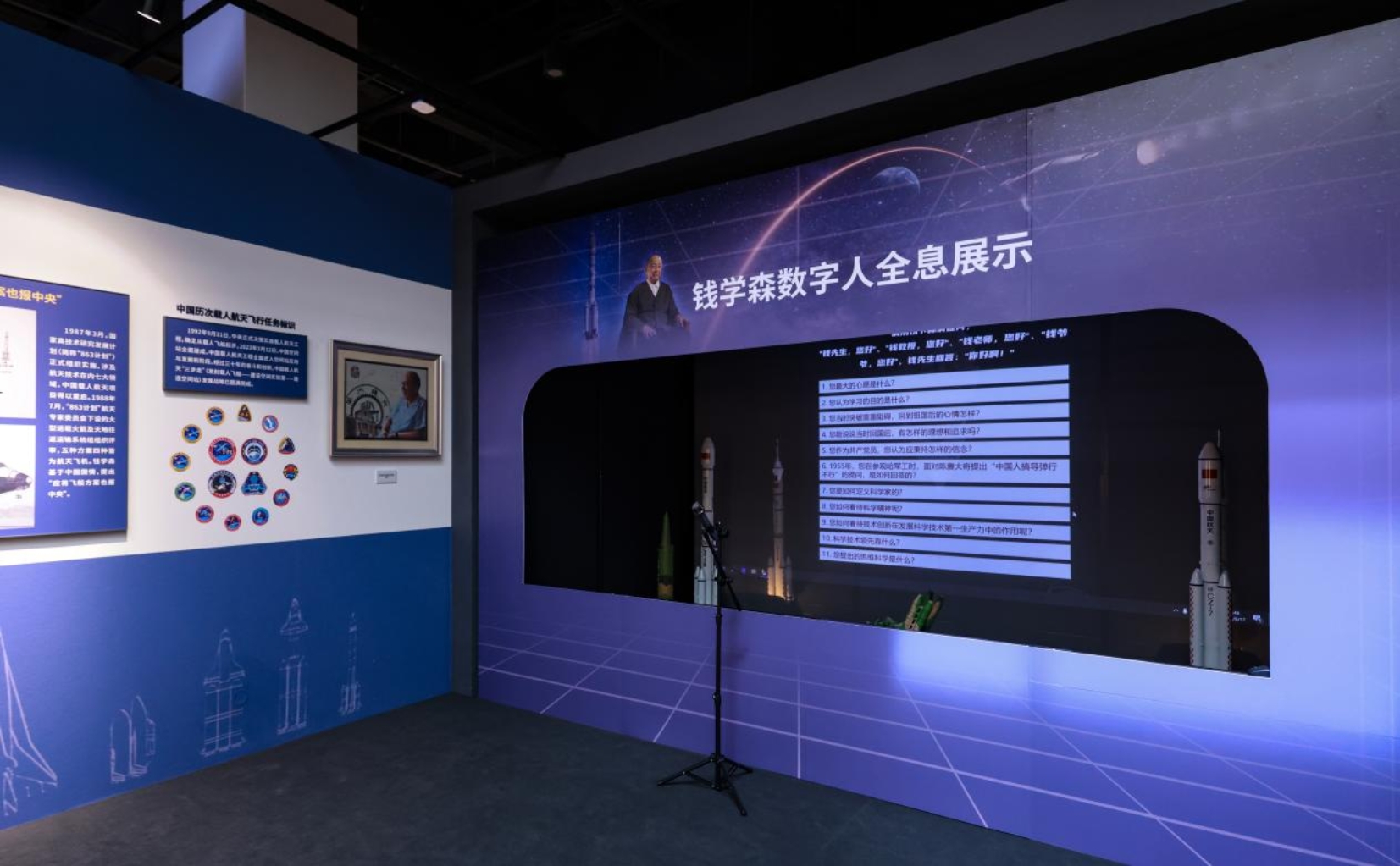

未来网北京9月17日电(记者 凌萌)“数代航天人不懈努力,我们有了自己的火箭、空间站、探测器。今天,你们已经无限靠近和抵达的星辰大海,是我之毕生所求啊,真好啊!”在中国科学家博物馆“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”展厅内,“钱学森数字人”的深情寄语,让不少观众驻足动容。

1955年,钱学森冲破重重阻挠,毅然回到祖国怀抱。他的归来,是中国航天事业的起点,为新中国撑起了通往星辰大海的风帆。9月17日,为纪念人民科学家钱学森归国七十周年,由中国科学技术协会、上海交通大学、中国航天基金会联合主办,中国科协科学技术传播中心(中国科学家博物馆)、上海交通大学钱学森图书馆、中国航天基金会钱学森科普专项基金联合承办的“纪念人民科学家钱学森归国七十周年”系列活动暨航天公益三十周年纪念活动在中国科学家博物馆举行。国防、航天事业专家、高校代表等齐聚一堂,共同在时代坐标中探寻“钱学森精神”的永恒价值。

解码“钱学森精神”的时代内核

七十年前的今天,钱学森乘“克利夫兰总统号”邮轮穿越太平洋,怀揣着一颗“科学报国”的赤诚之心,冲破重重封锁与阻碍回到祖国。作为中国航天事业奠基人,他以其渊博的学识、超凡的智慧和赤诚的爱国情怀,带领第一代航天人白手起家、自力更生,为“两弹一星”伟业作出了不可磨灭的历史性贡献,奠定了中国航天事业稳步前行的坚实根基。

2025年是人民科学家钱学森归国70周年。如今,“东风”系列导弹傲视寰宇、“鹰击”反舰导弹巡弋海疆、“巨浪”潜射导弹震慑深蓝。这些大国重器已经成长为维护国家主权、捍卫民族尊严的战略王牌。辉煌成就背后都离不开钱学森当年播下的火种。

活动现场

“钱学森精神”不是抽象的符号,而是体现在他“五年归国路,十年两弹成”的每一步里。活动现场,多位嘉宾从各自视角出发,解读“钱学森精神”的丰富内涵,回溯他归国抉择背后的家国情怀与历史意义。

“70年前,钱学森以赤子之心,突破重重阻挠,毅然回到成立不久的新中国,投身科技现代化事业,开创了为国铸剑的丰功伟绩。”中国科协党组副书记、副主席、书记处书记兼机关党委书记冯身洪将钱学森归国视为“中国科技史上的里程碑事件”。他提到,“今天我们学习钱学森精神,就是要学习他胸怀祖国、服务人民的爱国精神,学习他砥砺勇攀高峰、敢为人先的创新精神,学习他甘为人梯、奖掖后学的育人精神。钱学森精神正是感召海内外中华儿女建功立业、推进高水平科技自立自强的光辉旗帜。”

作为钱学森的母校,上海交通大学党委书记杨振斌对“钱学森精神”有着更深的情感联结。他表示,钱学森是享誉世界的杰出科学家、我国航天事业的奠基人、爱国知识分子的优秀典范,同时也是上海交通大学的杰出校友和永恒骄傲。新中国成立之初,百废待兴、百业待举。以钱学森为代表的一大批海外留学人员胸怀报国之志,冲破重重阻力,毅然回到祖国,投入新中国的国防科技事业和社会主义建设,为中华民族屹立于世界民族之林奠定了坚实基础。

特级航天员费俊龙回忆起2005年执行神舟六号任务后拜访钱学森的场景:“当时钱老已经94岁高龄,身体不太好,但看到我们,眼睛一下子亮了,反复问‘飞船在太空稳定吗?你们在上面能看清地球吗?’——他到晚年,最牵挂的还是中国航天。”费俊龙说,作为中国航天的见证者、参与者,他亲眼见证了从无人到有人,再到现如今的辉煌成就,未来中国航天事业的脚步还要迈得更远,“钱学森精神”永远是前行的动力。

沉浸式重温航天事业峥嵘岁月

活动同期开展的“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”专题展览,如同一条“时光隧道”,将观众带回那个“白手起家、攻坚克难”的航天初创年代。走进中国科学家博物馆的专题展厅,选取自上海交通大学钱学森图书馆馆藏的70余幅照片、近80件(套)实物展品错落陈列,每一件展品背后,都藏着钱学森与中国航天事业的动人故事。

“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”展厅

记者在展厅现场看到,本次专题展览以“战略规划 奠基伟业”“八年四弹 剑指苍穹”“两弹结合 大漠惊雷”“鹰击长空 化剑为盾”“星耀东方 曙光初现”“系统工程 走向未来”六个单元为脉络,真实再现了钱学森在党的领导下为中国航天和国防科技事业作出的卓越贡献,全面呈现他从毅然归国到主持“两弹一星”研制的奋斗历程,深刻诠释他“党有所呼、我有所应,国有所需、我有所为”的崇高精神风范。

在“战略规划 奠基伟业”单元,一段对话吸引了众多观众驻足:“中国人搞导弹行不行?”“中国人怎么不行啊?外国人能搞的,难道中国人就不能搞?中国人比他们矮一截?”这段对话出自1955年11月,钱学森访问中国人民解放军军事工程学院时与时任院长陈赓的对谈,话语间满是钱学森对航空航天事业的思考与远见。

展览中备受关注的,是首次公开的钱学森等发表的《组织管理的技术——系统工程》打印稿,系统解读了钱学森在20世纪70年代末打破学科壁垒,将系统工程思想拓展至社会、经济、管理等领域。其中,他提出发展“中国科协学”,以马克思主义哲学为指导,推动中国科协发挥纽带作用,系统地联系和服务科技工作者,为社会主义物质文明和精神文明建设做出更大贡献。

“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”展厅

据悉,“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”展览展期为2025年9月至2026年2月,展览期间还将配套主题讲座,邀请钱学森身边工作人员与钱学森图书馆研究人员围绕钱学森归国、钱学森与系统工程思想、“两弹一星”精神开展宣讲。

“我们纪念钱学森归国七十周年的重要意义,就是要激励和引导广大教育工作者、科技工作者和青年学子深入学习钱学森的先进事迹,传承和发扬其‘赤诚爱党报国、献身科学事业、真情服务人民’的崇高精神,进一步发挥高校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作中的先锋地位,一体推进教育发展、科技创新、人才培养,切实肩负起时代赋予的神圣使命。”杨振斌强调。

让科学家精神照亮青少年成长之路

航天事业的可持续发展离不开后继有人。近三十年来,中国航天基金会积极推动“钱学森书屋”的建设工作,目前全国已经建成12座钱学森书屋。据了解,钱学森书屋融合了科学、技术、工程、数学等多领域知识,在教育创新方面发挥着独特作用,成为激发青少年科学兴趣和创新潜能的重要平台。

中国航天基金会副理事长侯秀峰分享了一个小故事:一位来自边远山区的孩子,在参观钱学森书屋后兴奋地说:“原来火箭是这样飞上天的,以后我也要当一名航天工程师!”

“‘钱学森书屋’不仅能丰富孩子们的知识,更能在他们的心中种下航天梦的种子,而这颗种子或许在未来就能成长为支撑我国航天事业发展的栋梁。”侯秀峰表示。

“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”展厅

“在历史的长河里,钱学森精神一直激励着我们后人前进的步伐,推动中国航天事业的高质量发展,既需要技术攻关资源投入,更需要从精神源头上去汲取力量,让航天的种子播撒进我们每一个人的心中。”钱学森书屋代表、陕西宁强县实验小学校长刘久亮表示,钱学森书屋正是“钱学森精神”传承、实践落地和教育创新的一座桥梁,为中国航天事业注入了生机和活力。

2025年3月,第一家建在学校里的“钱学森书屋”,落户在陕西省宁强县实验小学。“我们学校是一所农村小学,这座书屋,为山里的孩子们打开了一扇窗,让他们知道原来外面的世界很大、很美,梦想可以更大、更远。”刘久亮感慨道,在学习生活中,孩子们不仅能够在钱学森书屋中学到科学、航天知识,更能从书屋的环境氛围中沉浸式体验与大师对话。

在刘久亮看来,钱学森书屋的终极目标不是建一座藏书库,也不是建一座实验室,而是在青少年的心中筑建一座“科学家精神发射塔”。“我们要把青少年的远大理想和抱负‘发射’到未知的星空、未来浩瀚的宇宙,让孩子们浸润在科学家精神中成长,为祖国的航天事业作出更大的贡献。”

作者:凌萌 编辑:张欠欠