陈宝仓将军外孙女李敏:他用行动证明“为了家国一切付出都值得”

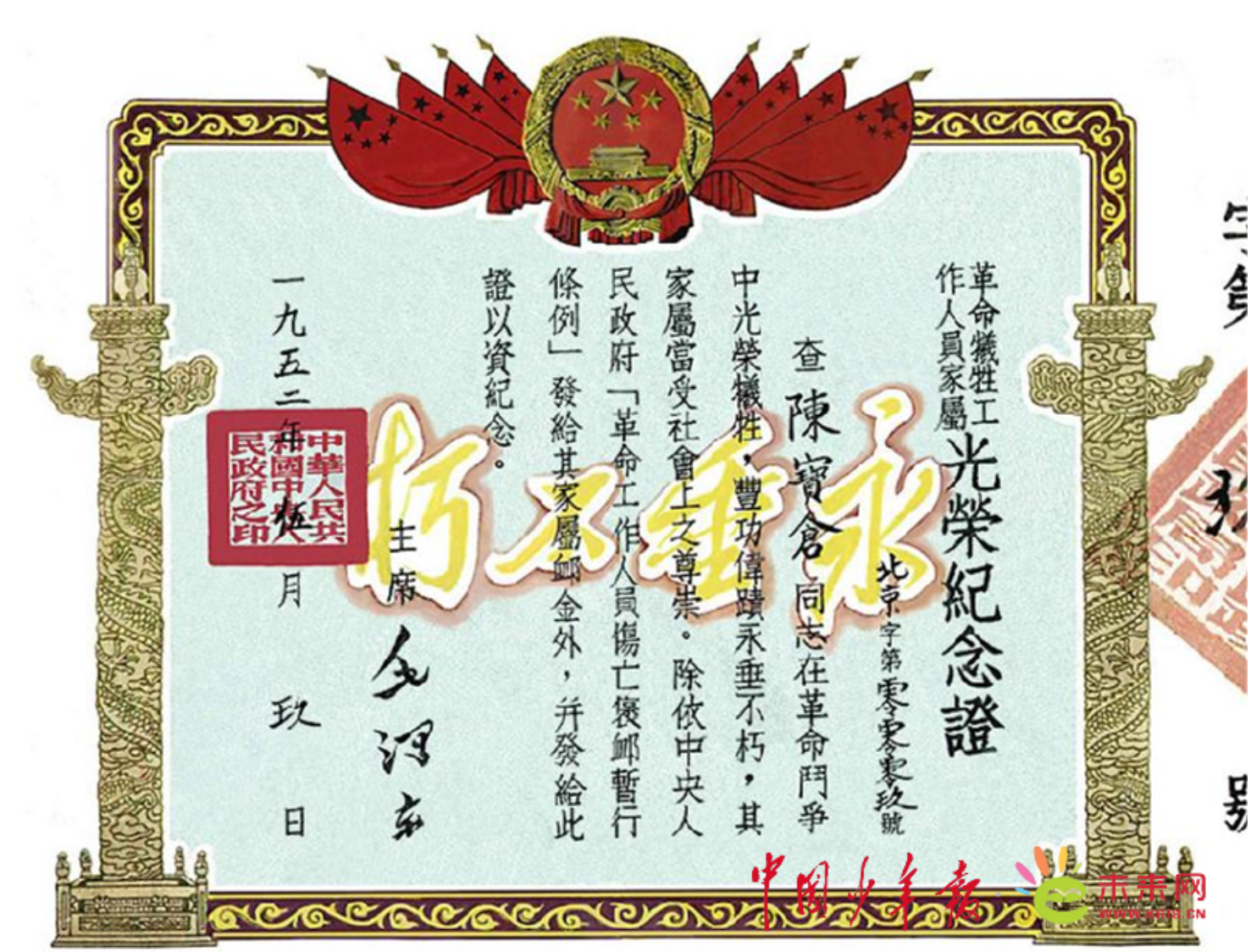

中国少年报·未来网北京11月1日电(记者 凌萌)“查陈宝仓同志在革命斗争中光荣牺牲,丰功伟绩永垂不朽,其家属当受社会上之尊崇。除依中央人民政府《革命工作人员伤亡褒恤暂行条例》发给其家属恤金外,并发此证以资纪念。”在陈宝仓将军外孙女李敏的童年记忆里,家里那面墙上,始终悬挂着这张由毛泽东亲笔签署的《革命牺牲工作人员家属光荣纪念证》。

这张编号0009的烈士证,背后藏着一段震惊海峡两岸的历史:1950年6月10日,国民党当局以“为中共从事间谍活动”的罪名,对吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦4人执行死刑。这就是震惊全国的“共谍”案,又称吴石案。近日,央视播出的电视剧《沉默的荣耀》让这些先烈们的英勇事迹走进了青少年们的视野。

“要让孩子们知道,外祖父那一代先烈用生命换来了如今的幸福生活,他们对家国的忠诚与热爱值得被永远铭记。要让孩子们真正读懂这份精神,接过守卫祖国的接力棒。”近日,李敏接受了中国少年报·未来网记者专访,回忆了外祖父陈宝仓舍身为国壮烈的一生。

李敏接受中国少年报·未来网记者采访(摄影:李治达 翟兴辰)

浴血奋战的抗日儒将

1900年,陈宝仓出生于北京,祖籍河北遵化,父亲是古玩店“松宝斋”的高级雇员。这一年,八国联军侵华,北京城遭洗劫,陈家自此家道中落。“外祖父生在内忧外患的年代,年少时就立志要挽救家国危亡。”李敏缓缓追忆起外祖父的往事。

因父母病故、家境困难,14岁的陈宝仓读完中学后,投考免费的清河军官预备学校,两年后以优异成绩转入保定陆军军官学校第九期工兵科,在这里接受正规的军事训练,为日后征战沙场打下坚实的基础。1923年毕业后,陈宝仓凭借杰出的军事才能,先后任江西南城土木工程训练班主任、国民党中央陆军军官学校武汉分校教育科科长兼武汉城防指挥所主任等职务。

陈宝仓将军。(受访者供图)

“1937年,抗日战争全面爆发,眼看家国陷入危难,外祖父毅然投身抗击日寇的大潮中。他先后参加了淞沪会战、宣城战役、武汉会战、粤北战役、昆仑关战役、岳圩战役等重要战役,立下赫赫战功。”李敏讲述道,在1938年的德安战役中,陈宝仓率部队击毙日军联队长田中大佐和大量日军,有效阻止了日军进攻势头;在指挥岳圩战役时,他因战功卓著,被当地民众赠以“威扬塞外”的匾额。

最让李敏震撼的是外祖父主持青岛日军受降仪式的往事。1945年10月25日,青岛日军投降仪式在汇泉跑马场举行,国民政府军事委员会军政部胶济区特派员陈宝仓中将和美国海军陆战队第六师谢勃尔少将共同主持受降仪式。2015年,在青岛市档案馆提供的彩色视频拷贝中,李敏和家人看到了这段珍贵的影像资料。“影像中,外祖父身穿军装,神情端庄严肃、有条不紊地接受日军投降代表呈献的战刀,大长了中国军人的威风和中国人的志气。”

1945年10月25日,陈宝仓(中)主持青岛日军受降仪式。(受访者供图)

李敏常听家中长辈讲述道,外祖父是能征善战的将军,其“武将外衣”下更透着文人底色。“初见他的人,会被他魁梧的身材震慑,觉得他是个严肃的武将,可跟他聊上几句就会发现,他温雅斯文、说话有分寸,毫无官架子。”

外祖父爱读书、善作诗,还常以文会友,这是李敏从小听到大的故事。“他留下了不少诗作,像《龙潭秋月》组诗里,‘浮名身外事,应不愧苍穹’‘江山浮碧血,日月照丹心’等诗句中,满是对祖国的赤诚;他在靖西作战时写下的长诗《旧州行》,当年许多当地百姓都会背诵,还抄录挂在家中。”

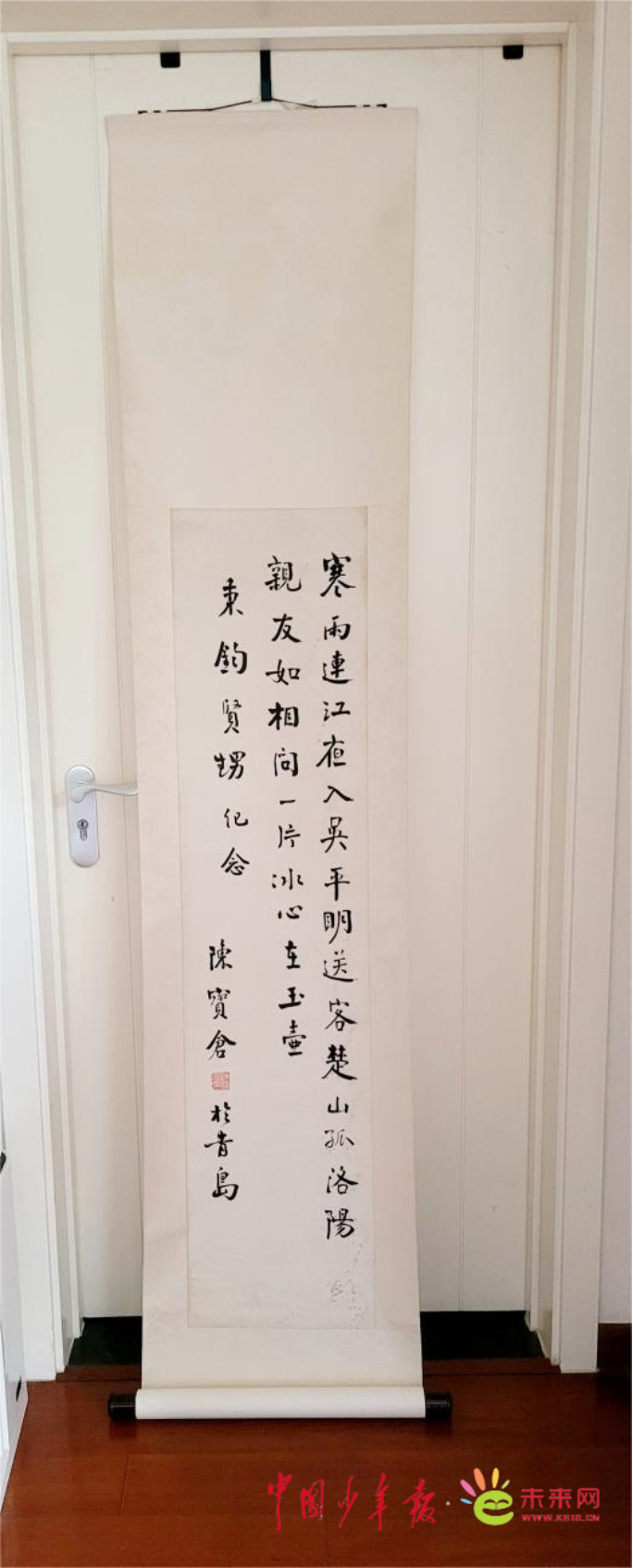

陈宝仓将军留下的唯一一幅墨宝。(受访者供图)

在李敏的家中,仍珍藏着外祖父留下的唯一一幅墨宝,那是陈宝仓在青岛时书写的王昌龄诗作:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”“每次凝视着这幅墨宝,我都像能看到他当年坚守初心和同志们并肩前行的模样。”李敏对中国少年报·未来网记者说。

温和慈爱的父亲

“我常听母亲说,外祖父性子温和,作风和国民党的军阀、官老爷不一样。他反对体罚士兵、克扣军饷,自己也从不吃空饷,真心爱护士兵、疼惜百姓;他带的军队军风严整,从不祸害民众,能团结军民共同抗敌。更难得的是,他的部队能唱《三大纪律八项注意》《兄妹开荒》等共产党人传唱的歌曲,这在国民党军队里十分少见。”李敏说。

在家人眼中,陈宝仓的温和更藏在日常里。“母亲总说,从没见外祖父发过脾气、说过脏字,也从未因个人得失而发牢骚。”李敏回忆,外祖父说话有分寸,遇事总以理服人;做事沉稳有涵养,即便在外奔波再累,也从不在家里流露负面情绪。所以在孩子们的记忆里,他乐观正直,是位温和慈爱的父亲。

作为军人,陈宝仓和家人相聚的时间十分有限。李敏曾听母亲陈禹方提起过,外祖父和孩子们接触最为集中、密切的一段时间是在1938年。这一年他率部队参加宣城战役,在日机轰炸中身负重伤。

编号0009的烈士证。(受访者供图)

“1938年3月中旬的一个傍晚,天还很冷,一位军校军官来叫门,说‘教育长挂花了’,外祖母立刻带着孩子们过江到汉阳码头,只见外祖父躺在担架上,全身裹着白色绷带,只露出口、鼻和一只左眼,家人都吓坏了。”李敏讲述道。

那场战役中,陈宝仓全身有二百多处伤,住院治疗一段时间后回家休养,一个多月后伤势稳定,右眼却因残留弹片完全失明,从此有了“独眼将军”的称号。那时日军常轰炸武汉,军校便派车送陈家去湖南沅陵,让他安心养伤。

“在湖南沅陵养伤时,外祖父脱下军装,穿着蓝色大褂和布鞋,不像战场上的将军,倒像个教书先生。”李敏说,在母亲的记忆里,那时外祖父常带孩子们去河滩放风筝,还一起作歌、赋诗、猜谜语、说笑话,逗得全家欢笑不断。即便伤势严重,他乐观的态度也深深感染着家人,让他在战乱中得到了短暂的内心慰藉。

这段养伤时光,是全家人在战乱空隙里难得的天伦之乐。他的慈爱、安详、幽默与涵养,成了全家永远的记忆。1938年武汉保卫战打响后,紧迫的战局让他无法再安心休养,只能急忙奔赴战场,此后再也没能享受过这样的天伦之乐。

“母亲曾回忆说,‘我们和父亲在一起的时间,加起来还不到两年’。”李敏说,外祖父也在家书中流露出对家庭的思念与愧疚,他错过了孩子们的成长,没能常伴妻子和孩子们身边,这成了他心中永远的遗憾。

舍身为国的“潜伏者”

抗战期间,陈宝仓对国民党上层的腐败与倾轧感到厌倦,他接触到共产党人的抗日思想,敬佩共产党人的作风,赞同共产党的抗日主张。1948年春,陈宝仓前往香港,秘密加入了李济深等领导的中国国民党革命委员会。后来,陈宝仓与中共中央香港分局负责人方方、饶彰风见面后,更加坚定了投身革命的决心。

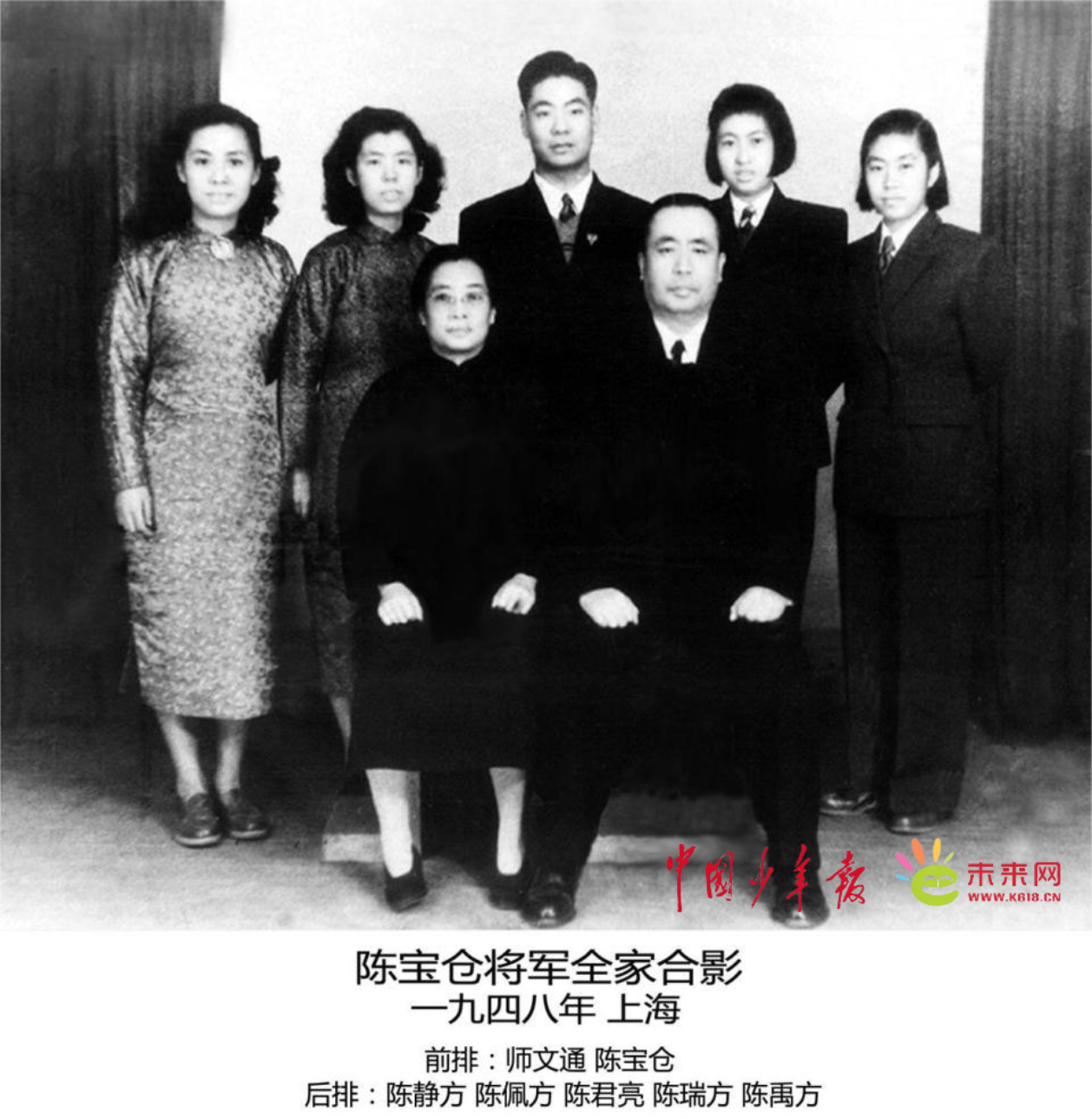

陈宝仓将军赴台前与家人的最后一张合影。(受访者供图)

1949年春,受中共华南分局和民革中央派遣,陈宝仓随国民党军队撤退台湾。“其实他心里十分明白,这一去很可能是一条不归路,充满着艰险。但他毅然担负起深入虎穴的艰巨任务。”李敏讲述道,为了消除怀疑,外祖父携妻子与三个子女一同赴台,只留长女陈佩方在上海工作。临行前,他们在上海拍下唯一一张全家福,这张照片如今成了家族最珍贵的记忆。

在台湾期间,陈宝仓秘密执行党的潜伏任务,配合潜伏在国民党内部的高级将领吴石开展情报工作。他将获取的资料,甚至亲书手绘的情报转交吴石,通过情报系统送回大陆,这些重要情报为减少国内城市遭敌机轰炸损失提供了宝贵信息。

1949年深秋,国民党在台掀起清除“共谍”的白色恐怖。预感到危险,陈宝仓果断安排家人撤离,自己留在台湾坚持革命。“母亲每当回忆起与外祖父分别时的场景,都会情不自禁地落泪。当时为了不引人注意,外祖父未亲自前往机场送别。他仅仅以一句‘你们去香港吧,那里会更安全’作为最后的叮咛。母亲曾说,‘没有想到17岁匆匆离台是和父亲的永别’,这也成了他们心中最难以释怀的结。”李敏说。

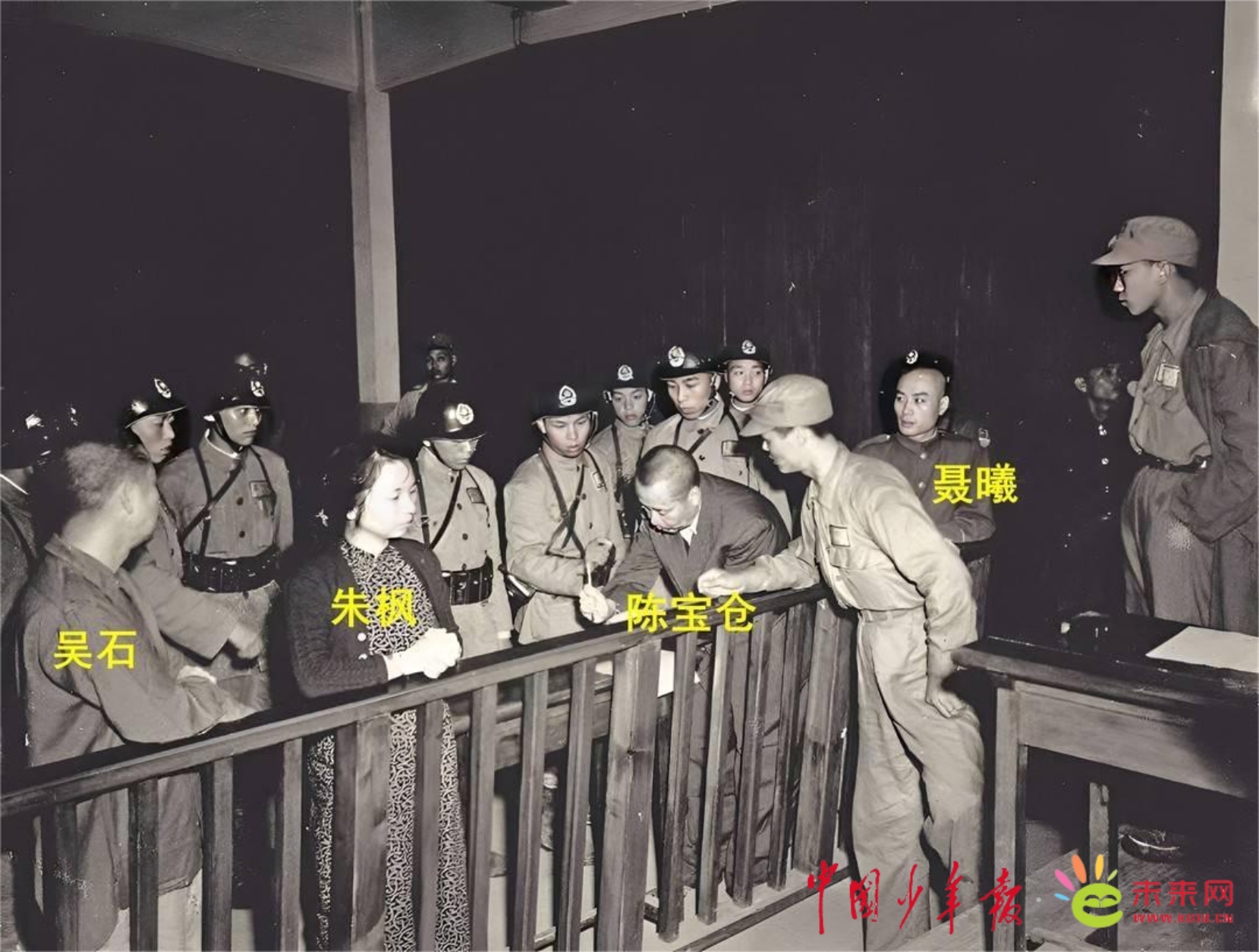

1950年6月10日,陈宝仓在台湾国民党当局的特别军事法庭上从容写下遗书。(受访者供图)

1950年初,中共台湾省工委书记蔡孝乾被捕,国民党特务循线索大肆搜捕,吴石、朱枫、聂曦等大批台湾中共地下党员身份暴露被捕。“起初,外祖父并未进入国民党特务的调查范围。因国民党特务在吴石家中搜出一份手写的军事情报,经比对确认是外祖父的字迹,从而被逮捕。”李敏说,为得到更多有价值的情报,国民党特务对外祖父施以酷刑,但他态度坚决,自始至终一字未吐,没有招出一人一事,保护了情报小组的其他成员。

“外祖父面对即将到来的死亡,没有一丝的慌乱,从容淡定。他毅然写下遗书:‘永康街十三巷七号段翔九兄鉴:弟已被判死刑,请转知家属,死后即用火葬。陈宝仓绝笔六月十日’。”李敏回忆道,1950年6月10日,陈宝仓与吴石、聂曦、朱枫在台北马场町被国民党以间谍罪杀害。

接好新时代的接力棒

北京西山无名英雄纪念广场上,四座烈士雕像默然矗立,左侧第一位便是陈宝仓。电视剧《沉默的荣耀》热播后,一批批少年儿童走进这里,缅怀吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等隐蔽战线的英雄们。如今,雕像脚下常伴着鲜花,孩童们鞠躬的身影,成了对英烈们最真诚的致敬。

看到孩子们主动学习英烈故事、缅怀革命英烈、传承英烈精神,66岁的李敏倍感欣慰。直到现在,她依然坚持奔走在宣讲一线,活跃在学校、社区、机关,一遍遍将外祖父陈宝仓的故事讲给更多人听。

这份传承的执念,在李敏心中藏了许多年。“我总在想,一个先烈的故事能在孩子心间种下怎样的种子?后来我明白,那是一种无形却有力的影响。就像外祖父和他的战友们,当年为什么愿意放弃优厚的生活,明知是‘不归路’仍毅然前往?是源于他们对祖国的热爱与忠诚,是盼着祖国统一、人民能安享幸福生活的崇高夙愿。”

有一种伟大,叫作沉默。英雄们用生命书写的无字诗篇,比任何语言都更有力量。李敏说,外祖父那一代先烈没有留下物质遗产,却馈赠给我们最宝贵的财富——无畏的牺牲精神与信仰。他们用行动证明“为了家国一切付出都值得”。而我们作为后代,不仅要讲好他们的故事,更要把这份对祖国的热爱与忠诚传递下去,尤其要讲给孩子们听,让他们知道今天的安稳日子,是先烈用鲜血和生命换来的,让这些英雄的精神化作少年儿童成长的动力,指引他们成长为爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

“如今越来越多年轻人,尤其是青少年开始关注这段历史、了解这些英雄事迹,这本身就是对英烈最好的纪念。”李敏坚定地说,“要将英烈的事迹和精神一代代传承下去,让孩子们真正读懂先烈精神,接好报效祖国的新时代接力棒。”

编辑:瞿凯侠