知心姐姐卢勤撰文深情回忆伯父陈宝仓:他们用生命守护的家国,我们一定会好好爱护

文/卢勤

整理/中国少年报·未来网记者 凌萌

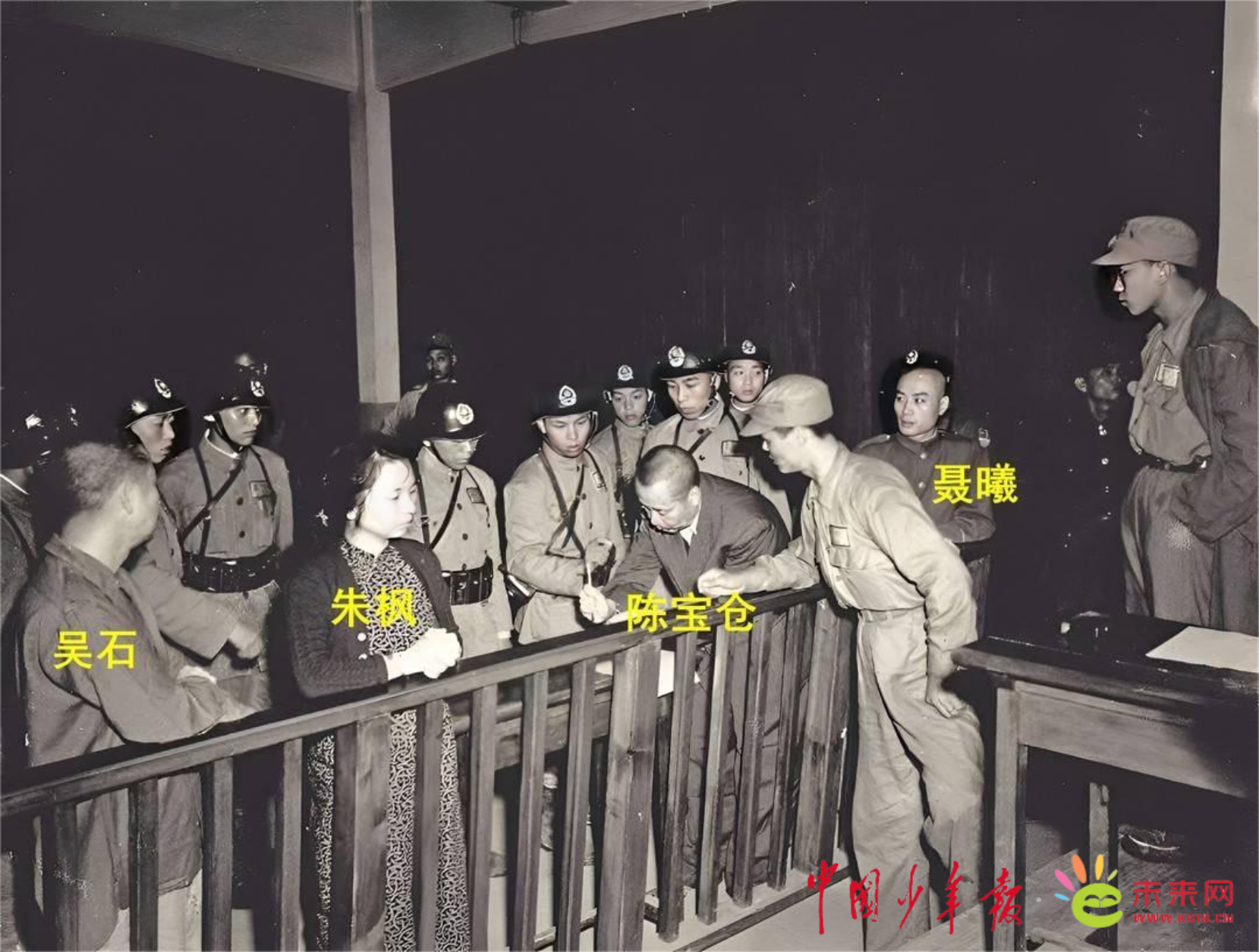

近期热播的电视剧《沉默的荣耀》,以1949年前后中国共产党在台湾隐蔽战线斗争为背景,将吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等英雄的潜伏事迹推向台前。剧中,隐蔽战线英雄陈宝仓的事迹让无数人为之泪目。

“我眼含热泪看完电视剧《沉默的荣耀》,内心的悲痛难以言表,夜不能寐。别人看的是故事,我看的是亲人!”近日,陈宝仓烈士侄女,中国少年儿童新闻出版总社首席教育专家、原总编辑,著名的“知心姐姐”卢勤接受中国少年报·未来网记者采访时,追忆了伯父投身抗战、潜伏台湾的峥嵘一生。

“从小我就知道,我是烈士的后代。大伯为国捐躯的身影,是我人生之路上的无形力量,总想着不能辜负这份荣光。”作为一名少年儿童工作者,在采访中,卢勤对少年儿童寄予期盼:“今天的幸福生活来之不易,是无数像大伯这样的先辈用生命换来的。希望孩子们能把英烈精神铭记在心,从小学先锋,长大做先锋,努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。”

为此,卢勤特写下8000余字长文,向孩子们讲述与大伯相关的点滴故事。本文特从中节选片段,与“小读者们”一同追忆这位隐蔽战线英雄的不朽人生。

卢勤接受中国少年报·未来网记者采访(摄影:李治达 翟兴辰)

抗战烽火中的“独眼将军”

1900年,我的大伯陈宝仓出生于北京,这一年八国联军攻破北京城,爷爷经营的古玩店“松宝斋”惨遭洗劫,家道从此中落。我父亲陈宝忠与他本是亲兄弟,年幼时父母双亡,父亲被过继给舅父卢秀山,从而改名“卢润田”。我常听父亲说,大伯上小学时十分刻苦,为减轻家庭负担,靠争考第一名减免学费得以毕业。

后来,大伯以优异的成绩进入保定陆军军官学校,同学描述他“身材魁梧,勤奋好学,写得一手好诗文。不但主科门门成绩优秀,辅助科目如英语、音乐等也名列前茅,在学生中颇有威信。”

1923年,大伯从保定陆军军官学校毕业后,与同窗赴太原加入了阎锡山的晋军。凭借杰出军事才能,他从排长一路升到师参谋长、司令部上校教育科长。当时国内军阀混战,交战双方往往是昔日的同窗。大伯十分厌恶内战,这种内心的矛盾和挣扎让他越发渴望和平,渴望国人团结一致抵御外敌侵略。

陈宝仓烈士,图为湖南省湘潭县档案馆馆藏照片。(受访者供图)

1931年九一八事变后,日军开始大举侵占中国东北,民族危机加深。1936年,西安事变爆发,在中国共产党首先倡导和积极推动下,以国共合作为基础的抗日民族统一战线初步形成。不久后,大伯被调往江西庐山军官训练团受训,后在江西南城担任土木工程训练班班主任。此后,他又调任国民党中央陆军军官学校武汉分校教育科科长兼武汉城防指挥所主任,参与指挥武汉防务。在这里,他接受了中国共产党的抗日主张,深刻认识到只有全民族统一战线才能救亡图存。

1937年卢沟桥事变爆发,中国由此进入全民族抗战阶段,大伯满腔热血地投入到抗击日本侵略者的斗争中,先后参加了淞沪会战、宣城战役、武汉会战、粤北战役、昆仑关战役、岳圩战役等重要战役,战果累累,他也因此成为一位身经百战的抗日名将。其中,1938年,大伯率部队参加宣城战役,在日机轰炸中身负重伤,右眼失明,从此人称“独眼将军”。几个月后,他不顾战伤未愈,重返前线。

抗战期间,大伯胸怀抗日救亡之志,还与周恩来等共产党人有过接触。他认真研读中国共产党的抗日救亡纲领,赞同中国共产党的抗日主张,这为他日后转向革命打下了重要思想基础。

1939年,大伯调任两广地区任职第四战区代理参谋长。这期间,大伯与潜伏第四战区的中共地下党建立了联系,他支持中共广东省委创办的《新华南》半月刊,并为其撰写了多篇抗日文章。

1941年1月,国民党顽固派制造震惊中外的皖南事变,掀起反共高潮。八路军桂林办事处被迫撤离,中共外围组织、隶属第四战区的抗敌演剧队第四队也成了国民党军统特务紧盯的目标。大伯冒险将抗敌演剧队调到靖西,为此被军统视为“赤化”(指受无产阶级革命或共产党的影响)嫌疑人。

1945年10月25日,陈宝仓(中)主持青岛日军受降仪式。(受访者供图)

1945年8月,日本宣布无条件投降,全国分16个战区接受日军投降。1945年10月25日,青岛日军投降仪式在汇泉跑马场举行,大伯经举荐作为国民政府军事委员会军政部胶济区特派员去接受日军投降。借着抗战胜利的东风,大伯的“赤化”嫌疑也得以化险为夷。

隐蔽战线的“潜伏者”

抗战胜利后,大伯调任国民党军联合勤务总司令部第四兵站中将总监,负责调拨及生产山东境内所需军用物资和粮饷。这在别人眼里是“肥差”,可大伯却用这一职务的便利暗中将大量物资巧妙送给解放军。

伯母(陈宝仓妻子师文通)后来回忆道:“1946年在济南,有一天陈宝仓对我说,‘今天又给那边送了一批礼’。实际上就是有一批物资已经到了解放军的手里。我一时不解其意。转天碰到兵站的交通处长告诉我:‘好不容易弄到三万斤地瓜干,刚一运出城就丢失了’我这才明白其中的玄机。”然而,大伯的秘密行动还是被发觉了,他被告发有遗失给养物资、资助共军的嫌疑,由此被免职。

遭免职后的大伯赋闲在家,随着国内局势逐渐明朗,国民党败退台湾征兆已经浮现。大伯萌生了赴台为中国共产党搜集情报、推动民族解放事业的念头。谁都知道,这一去很可能是不归路。

1948年底,大伯“资共”嫌案撤销,任国民党国防部中将高级参议。1949年春,受中共华南分局和民革中央派遣,大伯随国民党军撤退台湾,利用职务之便配合国民党内部的高级将领吴石开展情报工作,搜集台湾各防区兵力部署、沿海防御工事等情报,这些重要信息最终通过情报系统送回大陆,为减少国内城市遭敌机轰炸损失提供了宝贵信息。

随着国民党在岛内掀起清除“共谍”的白色恐怖,台湾陷入风声鹤唳、血雨腥风之中。预感危险将临,大伯将妻子、儿女送往香港,自己仍留在台湾坚持斗争。

1950年初,中共台湾省工作委员会书记蔡孝乾等人被捕叛变,国民党特务循线索大肆搜捕,台湾地下党组织遭到严重破坏,吴石、朱枫、聂曦以及大批地下党员身份暴露被捕。

起初,大伯并未进入国民党特务的调查范围。后来,国民党特务在吴石家中搜出一份手写的军事情报,经核对笔迹,确认是大伯所写,随即逮捕了他。为从大伯那里得到更多有价值的口供,国民党特务对他施以酷刑,但他态度坚决,抱着一死的决心,只说和吴石交换情报是正常的工作关系,拒不“认罪”。那是信仰在支撑着他,宁死也不辜负党的信任。

1950年6月10日,陈宝仓在台湾国民党当局的特别军事法庭上从容写下遗书。(受访者供图)

1950年6月10日,国民党当局“高等军法会审庭”判处陈宝仓、吴石、朱枫、聂曦死刑。就义前,大伯从容给老友段翔九写下遗言:“永康街13巷七号段翔九兄鉴:弟已被判死刑,请转知家属,死后即用火葬。陈宝仓绝笔六月十日。”

让英烈精神代代相传

1952年,我们家中收到由中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东亲笔签署、编号为0009的《革命牺牲工作人员家属光荣纪念证》,上面写有:“查陈宝仓同志在革命斗争中光荣牺牲,丰功伟绩永垂不朽,其家属当受社会上之尊崇。除依中央人民政府《革命工作人员伤亡褒恤暂行条例》发给其家属恤金外,并发此证以资纪念。”

1953年9月,大伯的骨灰由北京市人民政府安葬在八宝山革命公墓,时任中央人民政府副主席、民革中央主席李济深为其主持公祭。在《悼念陈宝仓同志》的悼词中有这样一段话:“陈宝仓同志为革命而付出了宝贵的生命,这正如万千个革命烈士临危受命,临大节而不辱的奋斗精神一样,他是死而无憾的。古人说‘死有重于泰山,有轻于鸿毛’,陈宝仓同志之死,是重于泰山,是光荣的!我们的同志和祖国人民永远不会忘记他!”

北京西山无名英雄纪念广场上的陈宝仓烈士雕像。(受访者供图)

从小我就知道,我是烈士的后代。每当唱起中国少年先锋队队歌“……继承革命先辈的光荣传统,爱祖国,爱人民,鲜艳的红领巾飘扬在前胸……”,我心中就无比激动。大伯陈宝仓为国捐躯的伟大形象,时常浮现在我的眼前。我暗下决心,作为烈士后代,绝不能辜负他用生命换来的荣光。这份信念,成了我一生前行的动力。

1979年,我如愿到中国少年报社成为“知心姐姐”,几十年来始终践行“为孩子说话、让孩子说话、说孩子的话”。我们创办《知心姐姐》杂志、组织夏令营活动,将大伯的故事讲给孩子们听。一次夏令营活动中,一个8岁孩子在“我的梦想”里写下“要为国家做贡献”,我看后热泪盈眶。那一刻我明白,大伯的精神正在孩子们的心间生根、发芽。

每当看到少年儿童高举拳头,喊出“强国有我”的铮铮誓言,我总会想起大伯陈宝仓,想起无数和他一样把“小我”藏在身后、把“家国”扛在肩头的革命先辈们。少年儿童是祖国的未来,是民族的希望。“强国有我”不只是一句响亮的口号,而是要靠一代代少年儿童脚踏实地践行、点点滴滴耕耘。希望孩子们把隐蔽战线英雄的事迹牢记在心,成为照亮他们人生路上的灯塔。

希望少年儿童都能成为爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年,用实际行动告诉革命先辈:他们用生命守护的家国,我们一定会好好爱护;他们未完成的梦想,我们一定会努力实现!

本文作者介绍:

卢勤,著名家庭教育专家,中国教育学会家庭教育专业委员会原副理事长,中国少年儿童新闻出版总社首席教育专家、原总编辑,中国关心下一代工作委员会专家委员会委员。

编辑:瞿凯侠